المايسترو يرحب بكل زائري الموقع

أقسام المايسترو ... يحى رياض

مختارات القراء لهذا الأسبوع

-

بسم الله الرحمن الرحيم أولا / البيانات الاساسيه الاسم /يحيي رياض عرابى قاسم تاريخ الميلاد /10/12/1959 محل الميلاد /قنا –ابوتشت – بلاد...

-

أكدت الفنانة وردة الجزائرية انها لن تعتزل الغناء وستظل تغني حتى تلفظ انفاسها الاخيرة ، لأن الغناء بالنسبة لها هو الحياة والجمهور هو الهواء...

إظهار الرسائل ذات التسميات علماء. إظهار كافة الرسائل

إظهار الرسائل ذات التسميات علماء. إظهار كافة الرسائل

جوجل يحتفل بالذكرى الـ 200 للكاتب تشارلز ديكنز

جوجل يحتفل بالذكرى الـ 200 للكاتب تشارلز ديكنز

الثلاثاء, فبراير 07, 2012 | مرسلة بواسطة

يحيي رياض |

تعديل الرسالة

احتفل محرك البحث الشهير جوجل بالذكرى الـ 200 لميلاد تشارلز جون هوفام ديكنز واللذي يعتبر بإجماع النُّقّاد انه أعظم الروائيين الإنكليز في العصر الفكتوري.

وولد ديكنز في 7 فبراير 1812 بـ(لاندبورت بورتسي) في جنوب إنجلترا لأبوين هما جون وإليزابيث ديكنز وكان ثاني أخوته الثمانبه.فقد عاش حياة بائسة نظراً لفقر والدة فقد أضطر للسلف والدين ولم يستطع السداد فدخل السجن.

وترك المدرسة ليعول أسرتة بأجر زهيد ليشارك في نفقة الأسرة وكان لهذة الطفولة البائسة بالغ الأثر في ترك إنطباع بشأن الفقراء و حياتهم.

فهو من أعظم الروائيين الذين تميَّز أسلوبهم بالدُّعابة البارعة والسخرية اللاذعة،حيث كان مهتم بشئون الفقراء وصور مدي بأس فقرهم،وشن ععلي المسئوليين عن المياتم و المدراس و السجون في زمانة حملة شعواء.

وكتب ديكنز العديد من أنطباعاتة ورواياتة المريرة في أعمالة ورواياتة فرغم أنة عاني الأمريين من ولكن كان يستغل أوقات فراغه من العمل الشاق، فينكب على القراءة والاطلاع على الكتب.كما كان يحرص على التجول وحيدا ً في الأحياء الفقيرة بمدينة الضباب الاصطناعي (لندن) حيث يعيش الناس حياة بائسة مريعة وخارجة عن القانون في بعض الأحيان.

ويذكر ان ديكنز كان (عضو الجمعية الملكية للفنون)وعُرف باسمٍ مستعار هو "بوز" وكان من أشهر رواياتة "أوليفر تويست" و "أوقات عصيبة".وصف ديكنز هذه الأحياء الفقيرة بكل تفاصيلها وبكل المآسي التي تدور فيها وعندما وصل إلى سن العشرين تمكنت الأسرة أخيرا ً من إلحاقه بأحد المدارس ليكمل تعليمه.

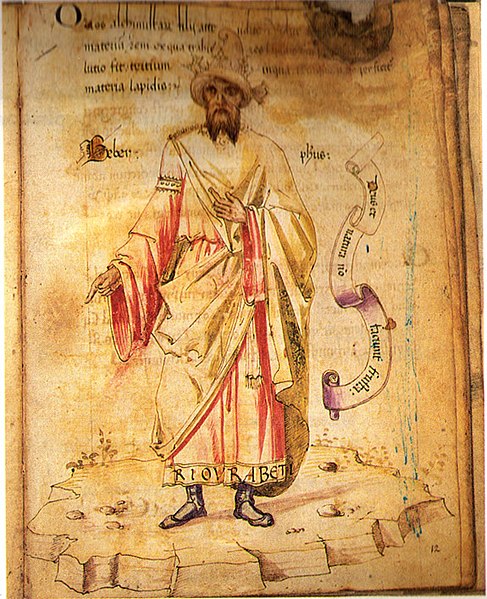

جابر بن حيان

جابر بن حيان

الخميس, يناير 19, 2012 | مرسلة بواسطة

يحيي رياض |

تعديل الرسالة

أبو عبد الله جابر بن حيان بن عبد الله الأزدي علاّمة مسلم بارز، برع في علوم الكيمياء والفلك والهندسة وعلم المعادن والفلسفة والطب والصيدلة، ويعد جابر بن حيان أول من مارس الكيمياء عمليًا.[2]

ولد على أشهر الروايات في سنة 101 هـ/721 م[3] وقيل أيضاً 117 هـ / 737 م[4] عالم عربي وقد اختلفت الروايات على تحديد مكان مولده فمن المؤرخين من يقول بأنه من مواليد الجزيرة على الفرات شرق سوريا، ومنهم من يقول أن أصله من مدينة حران من أعمال بلاد ما بين النهرين في سوريا. ولعل هذا الانتساب ناتج عن تشابه في الأسماء فجابر المنسوب إلى الأندلس هو العالم الفلكي العربي جابر بن أفلح الذي ولد في إشبيلية وعاش في القرن الثاني عشر الميلادي. ويذهب البعض إلى أنه ولد في مدينة طوس[5] من أعمال خراسان في إيران.

في بداية القرن العاشر الميلادي، كانت هوية وأعمال جابر بن حيان مثار جدل كبير في الأوساط الإسلامية.[6] عرفه الغرب المسيحي باسم (باللاتينية: Geber)، مما تسبب في جدل كبير لوجود كتابات في القرن الثالث عشر مكتوبة باللاتينية في الكيمياء والميتالوجيا، لكاتب غير معروف كان يوقّع باسم "Geber".

ويذكر الأب جورج قنواتي أن جابرًا انتقل إلى الجزيرة العربية بعد وفاة والده، وهو صغير حيث درس القرآن والرياضيات، وذهب ابن النديم في الفهرست إلى الاختلاف حول نسبة جابر إلى الشيعة أو البرامكة أو الفلاسفة، بل أن هناك من أنكر وجوده أصلاً، لذلك يجب التحفظ بشأن نسبته إلى الصابئة.[بحاجة لمصدر] وإن كان أصله من خراسان فقد عاش معظم حياته في الكوفة.

حياته

ذكرت بعض المصادر، أن جابر هو ابن حيان بن عبد الله الأزدي الذي هاجر من اليمن إلى الكوفة في أواخر عصر بني أمية، وعمل في الكوفة صيدلانياً.[7][8] كان والده من المناصريين للعباسيين في ثورتهم ضد الأمويين، الذين أرسله إلى خراسان ليدعوا الناس لتأييدهم، حيث قُبض عليه وقتله الأمويون، فهربت أسرته إلى اليمن،[7][9] حيث نشأ جابر ودرس القرآن والعلوم الأخرى ومارس مهنة والده.[7] ثم عادت أسرته إلى الكوفة، بعد أن أزاح العباسيون الأمويين، لذا ينسب أحيانًا بالأزدي أو الكوفي أو الطوسي أو الصوفي.[10] اختلفت بعض المصادر حول كونه عربيّ أزديّ أم فارسي.[11] في حين يعتقد هنري كوربين أن جابر بن حيان لم يكن عربيًا وإنما كان من موالي قبيلة الأزد.[12] وهناك انضم إلى حلقة جعفر الصادق، فتلقى علومه الشرعية واللغوية والكيميائية على يديه، كما درس أيضًا على يد الحميري،[3][13][6] رغم تشكك البعض في كون تتلمذ جابر على يد جعفر الصادق.[14] ثم مارس جابر الطب في بداية حياته تحت رعاية الوزير جعفر البرمكي أيام الخليفة العباسي هارون الرشيد.

في عام 987، ترجم ابن النديم لابن حيان في الفهرست بأنه كان من أصحاب جعفر الصادق،1 كما أشار إلى أن جماعة الفلاسفة إدعت أن جابر من أعضائها.[15] كما قال عنه ابن وحشية أن "جابر بن حيان صوفي ... وأن كتابه عن السموم عمل عظيم..". في حين شكك آخرون في نسبة كتابته إليه.[16]

وتوفي جابر وقد جاوز التسعين من عمره في الكوفة بعدما فر إليها من العباسيين بعد نكبة البرامكة، سجن في الكوفة وظل في السجن حتى وفاته سنة 197هـ (813 م)[3][4] وقيل أيضا 195 هـ/810 م.[17]

وقد وصف بأنه كان طويل القامة، كثيف اللحية.[بحاجة لمصدر] اشتهر بإيمانه وورعه وقد أطلق عليه العديد من الألقاب، منها "الأستاذ الكبير" و"شيخ الكيميائيين المسلمين" و"أبو الكيمياء" و"القديس السامي التصوف" و"ملك الهند".

[عدل]اسهاماته

بلغ مجموع ما نسب إلى ابن حيان من مساهمات إلى ما يقرب من 3,000 مخطوطة،[18] إلا أن بول كراوس أثبت أن عدة مئات من تلك الأعمال ترجع إلى عدة أشخاص،[16][19] وأن معظمها تعود إلى أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر، ويعتقد كثير من العلماء أن العديد من تلك الأعمال ما هي إلا تعليقات وإضافات من تلاميذه.[20] ضمت تلك المساهمات مساهمات علم الكونيات والموسيقى والطب والسحر والأحياء والتقنيات الكيميائية والهندسة والنحو وما وراء الطبيعة والمنطق والفلك.[16] وقد ترجمت بعض أعماله في الخيمياء إلى اللاتينية في العصور الوسطى، وانتشرت على نطاق واسع بين الخيميائيين الأوروبيين في العصور الوسطى.

تأثر جابر بن حيان بكتابات الكيميائيين المصريون القدماء والإغريق أمثال زوزيموس الأخميمي وديموقريطس وهرمس الهرامسة وأغاثوديمون، بل وكتابات أفلاطون وأرسطو وجالينوس وفيثاغورث وسقراط وتعليقات ألكسندر من أفروديسياس وسمبليسوس وفرفريوس وغيرهم.[21][16]

كما كانت هناك مجموعة ضخمة من الكتابات شبه الأدبية في الخيمياء مكتوبة بالعربية، بأسماء كتّاب الفرس أمثال جاماسب وأوستانس وماني، الذين ذكروا فيها تجاربهم على المعادن والمواد الأخرى. يتضح ذلك أيضًا من العدد الكبير للكلمات ذات الجذور الفارسية كالزئبق والنشادر، والتي توضح اعتماد العرب على الخيمياء الفارسية.[22] كما نقل ابن النديم حوار دار بين أرسطو والخيميائي أوستانس الفارسي، الذي أورده جابر بن حيان في كتابه "مصححات أرسطية".[23] كما يعتقد المستشرق يوليوس روسكا أن المدارس الطبية الساسانية، لعبت دورًا هامًا في انتشار الاهتمام بالخيمياء.[22]

ومن أهم الإسهامات العلمية لجابر في الكيمياء، إدخال المنهج التجريبي إلى الكيمياء، وهو مخترع القلويات المعروفة في مصطلحات الكيمياء الحديثة باسمها العربي (Alkali)، وماء الفضة.[بحاجة لمصدر] وهو كذلك صاحب الفضل فيما عرفه الأوربيون عن ملح النشادر وماء الذهب والبوتاس، ومن أهم إسهاماته العلمية كذلك، أنه أدخل عنصرَيْ التجربة والمعمل في الكيمياء وأوصى بدقة البحث والاعتماد على التجربة والصبر على القيام بها. فجابر يُعَدُّ من رواد العلوم التطبيقية. وتتجلى إسهاماته في هذا الميدان في تكرير المعادن وتحضير الفولاذ وصبغ الأقمشة ودبغ الجلود وطلاء القماش المانع لتسرب الماء، واستعمال ثاني أكسيد المنغنيز في صنع الزجاج.[بحاجة لمصدر]

ولقد عرَف ابن حيان الكيمياء في كتابه العلم الإلهي بأنه «الكيمياء هو الفرع من العلوم الطبيعية الذي يبحث في خواص المعادن والمواد النباتية والحيوانية وطُرق تولدها وكيفية اكتسابها خواص جديدة».[بحاجة لمصدر]

وقد وضع جابر نظرية رائدة للإتحاد الكيميائي في كتابه "المعرفة بالصفة الإلهية والحكمة الفلسفية"، حيث قال : «يظن الناس خطأً أنه عندما يتحد الزئبق والكبريت تتكون مادة جديدة في كُلِّيتها. والحقيقة أن هاتين المادتين لم تفقدا ماهيتهما، وكل ما حدث لهما أنهما تجزَّأتا إلى دقائق صغيرة، وامتزجت هذه الدقائق بعضها ببعض، فأصبحت العين المجردة عاجزة عن التمييز بينهما. وظهرت المادة الناتجة من الاتحاد متجانسة التركيب، ولو كان في مقدرتنا الحصول على وسيلة نفرق بين دقائق النوعين، لأدركنا أن كلاً منهما محتفظ بهيئته الطبيعية الدائمة، ولم تتأثر مطلقًا».[بحاجة لمصدر]

ولو أننا أمعنا النظر في هذه النظرية لوجدنا أنها لا تختلف عن نظرية العالم الإنجليزي دالتون.

وقد قسم جابر المواد حسب خصائصها إلى ثلاثة أنواع مختلفة، وهي :

الأغوال، أي تلك المواد التي تتبخر عند تسخينها مثل الكافور، وكلوريد الألمنيوم.

المعادن مثل الذهب والفضة والرصاص والحديد.

المركبات، وهي التي يمكن تحويلها إلى مساحيق. وخلاصة القول، حسب "سارتون"، إنه لا يمكن معرفة القيمة الحقيقية لما قام به جابر إلا إذا تم تحقيق وتحرير جميع مؤلفاته ونشرها.[بحاجة لمصدر]

[عدل]الكيمياء في عصره

بدأت الكيمياء خرافية تستند على الأساطير البالية، حيث سيطرت فكرة تحويل المعادن الرخيصة إلى معادن نفيسة وذلك لأن العلماء في الحضارات ما قبل الحضارة الإسلامية كانوا يعتقدون المعادن المنطرقة مثل الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والقصدير من نوع واحد، وأن تباينها نابع من الحرارة والبرودة والجفاف والرطوبة الكامنة فيها وهي أعراض متغيرة (نسبة إلى نظرية العناصر الأربعة، النار والهواء والماء والتراب)، لذا يمكن تحويل هذه المعادن من بعضها البعض بواسطة مادة ثالثة وهي الإكسير. ومن هذا المنطلق تخيل بعض علماء الحضارات السابقة للحضارة الإسلامية أنه بالإمكان ابتكار إكسير الحياة أو حجر الحكمة الذي يزيل علل الحياة ويطيل العمر.

وقد تأثر بعض العلماء العرب والمسلمين الأوائل كجابر بن حيان وأبو بكر الرازي بنظرية العناصر الأربعة التي ورثها علماء العرب والمسلمين من اليونان.[3] لكنهما قاما بدراسة علمية دقيقة لها؛ أدت هذه الدراسة إلى وضع وتطبيق المنهج العلمي التجريبي في حقل العلوم التجريبية. فمحاولة معرفة مدى صحة نظرية العناصر الأربعة ساعدت علماء العرب والمسلمين في الوقوف على عدد كبير جداً من المواد الكيماوية، وكذلك معرفة بعض التفاعلات الكيماوية، لذا إلى علماء المسلمين يرجع الفضل في تطوير اكتشاف بعض العمليات الكيميائية البسيطة مثل: التقطير[24] والتسامي[25] والترشيح[26] والتبلور[27] والملغمة[28] والتكسيد. وبهذه العمليات البسيطة استطاع جهابذة العلم في مجال علم الكيمياء اختراع آلات متنوعة للتجارب العلمية التي قادت علماء العصر الحديث إلى غزو الفضاء.

[عدل]بعض انجازات ابن حيان

هذه قائمة بسيطة وموجزة حول بعض منجزات جابر بن حيان في علوم الكيمياء:

إكتشف "الصودا الكاوية" أو القطرون (NaOH).

أول من إستحضر ماء الذهب.

أول من أدخل طريقة فصل الذهب عن الفضة بالحلّ بواسطة الأحماض. وهي الطريقة السائدة إلى يومنا هذا.

أول من اكتشف حمض النتريك.

أول من إكتشف حمض الهيدروكلوريك.

إعتقد بالتولد الذاتي.

أضاف جوهرين إلى عناصر اليونان الأربعة وهما (الكبريت والزئبق) وأضاف العرب جوهرا ثالثا وهو (الملح).

أول من اكتشف حمض الكبريتيك وقام بتسميته بزيت الزاج.

أدخل تحسينات على طرق التبخير والتصفية والانصهار والتبلور والتقطير.

استطاع إعداد الكثير من المواد الكيميائية كسلفيد الزئبق وأكسيد الارسين (arsenious oxide).

نجح في وضع أول طريقة للتقطير في العالم.فقد اخترع جهاز تقطير ويستخدم فيه جهاز زجاجي له قمع طويل لا يزال يعرف حتى اليوم في الغرب باسم "Alembic" من "الأمبيق" باللغة العربية. وقد تمكن جابر بن حيان من تحسين نوعية زجاج هذه الأداة بمزجه بثاني أكسيد المنجنيز.

صنع ورق غير قابل للأحتراق.

شرح بالتفصيل كيفية تحضير الزرنيخ والانتيمون.

[عدل]كتبه

أسرار الكيمياء.

نهاية الاتقان.

أصول الكيمياء.

علم الهيئة.

الرحمة .

المكتسب.

الخمائر الصغيرة.

"صندوق الحكمة"

"كتاب الملك"

= كتاب الخواص الكبير = كتاب المجردات = كتاب الخالص = كتاب السبعين

[عدل]كتب أخرى

"الخواص"

"السموم ودفع مضارها".

ومجموع رسائل وكتب أخرى تم ترجمة العديد منها للاتينية.

[عدل]مؤلفاته

تعود شهرة جابر بن حيان إلى مؤلفاته العديدة، ومنها "كتاب الرسائل السبعين"، ترجمه إلى اللاتينية جيرار الكريموني سنة 1187م وتضاف إلى هذه الكتب تصانيف أخرى عديدة تتناول، إلى جانب الكيمياء، شروحاً لكتب أرسطو وأفلاطون ؛ ورسائل في الفلسفة، والتنجيم، والرياضيات، الطب، والموسيقى. وجاء في "الأعلام" للزركلي أن جابراً له تصانيف كثيرة تتراوح ما بين مائتين واثنين وثلاثين (232) وخمسمائة (500) كتاب، لكن ضاع أكثرها. وقد ترجمت بعض كتب جابر إلى اللغة اللاتينية في أوائل القرن الثاني عشر، كما ترجم بعضها من اللاتينية إلى الإنجليزية عام 1678. وظل الأوربيون يعتمدون على كتبه لعدة قرون، وقد كان لها أثر كبير في تطوير الكيمياء الحديثة. وفي هذا يقول ماكس مايرهوف : يمكن إرجاع تطور الكيمياء في أوروبا إلى جابر ابن حيان بصورة مباشرة. وأكبر دليل على ذلك أن كثيراً من المصطلحات التي ابتكرها ما زالت مستعملة في مختلف اللغات الأوربية.

[عدل]شهادات غربية

إن جابر بن حيان هو الذي وضع الأسس العلمية للكيمياء الحديثة والمعاصرة ، وشهد بذلك كثير من علماء الغرب .

فقال عنه Berthelot برتيلو :"إن لجابر في الكيمياء ما لأرسطو في المنطق" .

وقال عنه الفيلسوف الإنكليزي فرانسيس باكون : (إن جابر بن حيان هو أول من علم علم الكيمياء للعالم، فهو أبو الكيمياء)

ويقول ماكس مايرهوف : يمكن إرجاع تطور الكيمياء في أوروبا إلى جابر ابن حيان بصورة مباشرة. وأكبر دليل على ذلك أن كثيراً من المصطلحات التي ابتكرها ما زالت مستعملة في مختلف اللغات الأوربية.

لقد عمد جابر بن حيان إلى التجربة في بحوثه ، وآمن بها إيمانا عميقا . وكان يوصي تلاميذه بقوله :"وأول واجب أن تعمل وتجري التجارب، لأن من لايعمل ويجري التجارب لا يصل إلى أدنى مراتب الإتقان. فعليك يابني بالتجربة لتصل إلى المعرفة".

[عدل]وفاته

توفي في عام 815 م في الكوفة بالعراق وهو في الخامسة والتسعين من عمره.

[

علماء مصريين دخلوا أشهر موسوعة عالمية

علماء مصريين دخلوا أشهر موسوعة عالمية

الجمعة, يناير 06, 2012 | مرسلة بواسطة

يحيي رياض |

تعديل الرسالة

«التصاريح الأمنية والبيروقراطية والمحسوبية والعمل الفردي».. كلمات لخص بها ثلاثة علماء مصريين دخلوا موسوعة «WHO IS WHO» للعام الحالي أزمة البحث العلمي في مصر.

واتفق العلماء الثلاثة علي أن المناخ المصري طارد للبحث العلمي مشيرين إلي أنهم يلجأون إلي للخارج لنشر إنتاجهم العلمي في ظل غياب الدوريات المصرية العلمية المتخصصة.

وما بين الصخور والمبيدات وأمراض المناعة كانت تخصصات العلماء الثلاثة التي منحتهم أبحاثهم ذلك التكريم الذي يضع ظلالا علي أزمتنا العلمية ويرسم علامات استفهام بحجم تأخرنا العلمي مقارنة بدولة مثل إسرائيل،

كما يحرج الدولة التي تضم في هيئاتها العملية علماء نابهين يعملون ويفكرون لإفادة مجتمعهم باختراعات وأبحاث تحمل مردودا يصب في صالح تطور المجتمع، ولكنهم لا يجدون الرعاية والاهتمام ويصطدمون بمعوقات تجعل العمل البحثي أمرا بالغ الصعوبة، وعلي النقيض من ذلك وجد هؤلاء العلماء الاهتمام والرعاية من مؤسسات وهيئات دولية ليتوجوا قصة نجاح كللوها بتكريم موسوعة «WHO IS WHO».مخلص عبدالملاك اكتشف طريقة لإنتاج الذهب من صخور «الأفيوليت» بطريقة اقتصادية

الدكتور مخلص كمال عبدالملاك حصل علي بكالوريس العلوم الجيولوجية عام ١٩٩٤ ليعمل جيولوجياً بجامعة أسيوط في المشروعات الخاصة بوزارة التعاون الدولي بغرض البحث والتنقيب عن المياه الجوفية.

اشتغل مدرساً بقسم الجيولوجيا بجامعة أسيوط حتي تم تعيينه في المركز القومي للبحوث كمساعد باحث في عام ١٩٩٨ وحصل علي الماجستير ثم الدكتوراه من جامعة القاهرة في عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٤، وأصبح عضواً في بعض الجمعيات العلمية «الجمعية الجيولوجية المصرية» و«نادي العلوم الجيولوجية» و«علوم الفضاء» و«جمعية علم المعادن المصرية» و«وحدة الاستشارات الجيولوجية بالمركز القومي للبحوث».

تركزت أبحاث عبدالملاك علي دراسة صخور القاعدة المصرية الموجودة في شبة جزيرة سيناء والصحراء الشرقية، وكان الهدف من الدراسة تحديد أصل هذه الصخور وأهميتها الاقتصادية، وتعاون في معظم أبحاثه مع مؤسسات في أمريكا واليابان.

وبعد نشر أبحاثه في عدد من المجلات العلمية العالمية، تم اختياره ليدرس في بعض الجامعات الأمريكية، وتوج هذا المشوار باختياره في موسوعة «WhoisWho» للعلماء البارزين علي مستوي العالم.

وقال عبدالملاك «استحدثت نظرية جديدة في تفسير أصل صخور الأفيوليت بالصحراء الشرقية، حيث وجدت أن هذه الصخور تمثل قيمة اقتصادية لمحتواها العالي من الذهب والكرومين والماجنيزيت والتلك، وقد تم تطبيق هذه النظرية في العالم بعد أن طبقت لأول مرة في مصر».

وعن المعوقات والتحديات التي تواجهه كباحث في مصر قال «أبرزها التصاريح الأمنية فلا أستطيع البدء في أي عمل بحثي إلا من خلالها، فطبيعة عملي تستوجب العمل في مناطق حدودية لا يجوز العمل فيها إلا من خلال تصريح أمني».

وأضاف «المشكلة الأخري التي لا تقل أهمية عن سابقتها عدم دقة التحاليل الكميائية نظراً لافتقاد العاملين بمراكز التحليل الكميائية التدريب الجيد علي كيفية استخدام الأجهزة الحديثة».

ودلل عبدالملاك علي ذلك قائلاً «اشترت جامعة القاهرة عام ١٩٩٧ جهازاً للتحاليل الكيميائية بخمسة ملايين جنيه، ولم يتم تشغيله حتي الآن نظراً لغياب العناصر المؤهلة للعمل عليه».

وأكد أن أبحاثه جميعها نشرت خارج مصر في حين لم ينشر إلا بحث واحد فقط داخل مصر وأرجع ذلك إلي المعوقات التي تواجهه في نشر أبحاثه ومنها أن نشر البحث الواحد يستغرق وقتاً طويلاً في حين يحدث العكس في الدول المتقدمة».

وأوضح عبدالملاك أن الوقت الذي انتظره لنشر بحث واحد فقط في مصر يعادل نشر أربعة أبحاث له في الخارج مؤكداً أن عملية النشر هنا بها محسوبيات وتتكلف عملية النشر مبالغ باهظة في الوقت الذي لا تصل رواتبهم كباحثين في مركز البحوث إلي ربع هذه المبالغ، أما نشره في الخارج فلا يكلفه شيئاً، وكشف عبدالملاك عن حاجة الباحثين الجيولوجين إلي سيارات مجهزة للرحلات الحقلية لأن غيابها يعد عقبة في طريق الوصول إلي النتائج.

وقال عبدالملاك إنه فوجئ باختياره عضواً في موسوعة «WhoisWho» وأضاف: «كانت مفاجأة وصرت أصغر عضو في الموسوعة فعمري لم يتجاوز الـ٣٥ عاماً، واختياري يعد بداية انطلاق خاصة أنني أول عالم مصري جيولوجي يدخل هذه الموسوعة».

وأكد عبدالملاك أن العمل الفردي الذي يسود في المراكز البحثية المصرية أحد العوائق التي تواجه العلماء والباحثين المصريين، وقال «ما يدفع الباحث إلي العمل بشكل فردي هو الترقيات والدرجات البحثية، فالتقييم الجماعي العقيم ينتقص من حق الفرد، ولذلك فإن الباحث يتنحي عن العمل الجماعي لصالح الفردي في ظل هذه الأجواء».

وتحدث عبدالملاك عن أبحاثه التي نشرت في الخارج وتدرس في الجامعات الأمريكية قائلاً «كشفت في أبحاثي عن أهمية صخور «الأفيوليت» الاقتصادية، وبدأت دول الدرع النوبي «مصر والسودان وأثيوبيا والسعودية والأردن وفلسطين وإسرائيل واليمن» في تطبيق نظريتي»، ولفت إلي اكتشافه الأخير وهو عملية التحول التي تحدث في صخور الأفيوليت لتنتج نوعاً آخر يسمي «التلك» ويتركز فيه معدن الذهب بحوالي ألف ضعف مقارنة بمحتويات صخور الأفيوليت قبل التحول.

وقال عبدالملاك: إنه يجري الاتفاق حالياً علي مشروع أمريكي مصري للاستفادة من صخور الأفيوليت اقتصادياً.

وتحدث عن بحوثه الأخري التي تناولت الصخور القلوية وأثبتت أهميتها الاقتصادية من خلال أحتوائها علي مواد مشعة مثل اليورانيوم والثريوم والرصاص ونسبة عالية من العناصر الأرضية النادرة مثل النيوبيوم والزركينيوم والتيريم.

وذكر عبدالملاك أنه في بداية عرضه أبحاثه علي باقي زملائه نال منهم سخرية كبيرة قائلاً «اعتبروا من يشذ عن مدارسهم العلمية مصدراً للسخرية غير أن أبحاثي اثبتت عكس ما يدعون».

وتلقي عبدالملاك عروضاً للعمل في أكثر من دولة مثل الصين والولايات المتحدة وأستراليا وإيطاليا وعرضاً أخيراً من المغرب ووافق علي الأخير وسيبدأ فيه بعمل دراسة مقارنة بين صخور الأفيوليت في مصر ومثيلتها في المغرب.

محمود بهجت.. اخترع وسائل تشخيصية للاكتشاف المبكر لفيروس «سي»

الدكتور محمود محمد بهجت، المشرف علي معمل المناعة والأمراض المعدية بمشروع «الطريق إلي نوبل» بالمركز القومي للبحوث، حصل علي بكالوريوس العلوم من قسم العلوم الحيوية جامعة عين شمس، ثم حصل علي الماجستير في العلوم الحيوية، ثم دكتوراه فلسفة العلوم، تخصص الكيمياء الحيوية عام ٢٠٠١ من ألمانيا، وحصل علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم البيولوجية لعام ٢٠٠٦.

يقول بهجت عن دخوله موسوعة (who is who): «دخولي الموسوعة يعد بداية الطريق، فطموحي يصل إلي نوبل»، مؤكداً أن ذلك لن يأتي من فراغ، ولكن لابد أن تتوفر في الباحث الفكرة ثم راع لهذه الفكرة، وثالثاً مردودها البشري، وأخيراً العمل بروح الفريق.

ويضيف بهجت: بعد أن حصلت علي الدكتوراه في ألمانيا عرضت علي وظيفة باحث، إلا أنني رفضت وقابلوا رفضي بمنحي أجهزة معملية قيمة، وعدت إلي القاهرة ليستقبلني الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث والذي منحني معملاً صغيراً خاصاً بي، وتطور ليصبح معملاً أكبر من ذي قبل، ثم انتقلت من «باحث إلي أستاذ مساعد يشرف علي تسعة طلاب».

وأكد بهجت أن المدرسة العلمية في مصر متناثرة وبحاجة إلي تعميم الفكرة والوعي بأهمية البحث العلمي، وقال: الدولة تتعامل مع الباحث علي أنه موظف، ومن ثم لن تتم صناعة العلماء، وينبغي إدخال النظام الانتقائي في البحث العلمي إذ لا يصح أن يستمر عضو هيئة بحوث في مكانه أكثر من ٥ سنوات حتي تتجدد الدماء البحثية.

وضرب مثلاً علي ذلك قائلاً: اشمعني الأهلي بيجيبوله أبوتريكة من الترسانة، لازم نجمع كل النوابغ داخل المركز، ونحن في حاجة إلي نظام فرز علمي مبني علي التنافسية لكي نستطيع بعد عشر سنوات إفراز مجتمع علمي مصري، ولابد أن يعتمد هذا علي نظام كشافة ثم فرز وانتقاء.

وأوضح بهجت سبب اختياره في الموسوعة قائلاً: إن اختياري في موسوعة «هو إذ هو» جاء لأبحاثي الخاصة بمرض الإصابة بطفيل البلهارسيا ومرض الالتهاب الكبدي الوبائي الناجم عن الإصابة بفيروس «سي» وتركز البحث علي استخدام وسائل تشخيصية حديثة للاكتشاف المبكر للإصابات.

وأضاف بهجت: المناخ في مصر هو نفسه المناخ في العالم، فعلاج الكبد هو «الانترفيرون» غير أن هناك حالات لا تستجيب لهذا العلاج، ومشكلة هذا المرض الحقيقية تكمن في أنه لا يصيب إلا الإنسان والشمبانزي، أ أي أنه لا يخضع في تجاربنا علي حيوانات التجارب، لذا فإن الوصول إلي نتيجة أكيدة للعلاج مرتبط بإصابة الحيوان أولاً، ثم البحث عن سبل العلاج، وذلك سيحتاج علي الأقل ١٠ من حيوانات «الشمبانزي»، كما أن استجابة الشمبانزي للتجارب مختلفة عن الإنسان، لذا فإننا نحاول زراعة فيروس «سي» علي خلايا كبدية من مصادر بشرية، ونستحدث مزارع خلايا من أصول بشرية، ثم نختبر انقسام الفيروس عليها وسلوكه.وأكد بهجت: الفيروس لا ينقسم داخل كبد فئران التجارب، ومحاولاتنا الآن ليست من أجل الوصول إلي العلاج فحسب، ولكن من أجل إيجاد القيمة المناعية، وذلك بمحاولة إنتاج لقاح يستحث الجهاز المناعي لإيقاف العدوي قبل وصوله إلي الكبد، فهناك أنزيمات مهمة جداً يستخدمها الفيروسات والطفيليات لاختراق الجهاز المناعي للإنسان، وسبيلنا هو تثبيط نشاط الأنزيمات من خلال هذه الأبحاث وعددها ٢٥ بحثاً نشرت في مجلات علمية وتوجد علي موقع: nc٦i.nlm.nih.gov/pub.mect.

وأعرب بهجت عن أمله في مجتمع علمي أفضل يتم اختياره علي أساس التنافسية، موضحاً أن النجاح الذي وصل إليه وهو لم يتعد ٣٧ عاماً ساهم فيه الدكتور هاني الناظر، مؤكداً أن أي باحث يحتاج إلي رعاية وتبن خاصة العلماء النابهين، وأشار إلي أن السوق المصرية في حاجة إلي الإقتناع بأهمية البحث العلمي، مشدداً علي ضرورة التخلي عن «عقدة الخواجة».

وفاء حجاج.. استحدثت طرقا جديدة لمكافحة أمراض النبات دون استخدام مبيدات

الدكتور وفاء حجاج أستاذ باحث مساعد في قسم أمراض النبات بالمركز القومي للبحوث. وحصلت علي بكالوريوس في العلوم الزراعية قسم النبات بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ثم حصلت علي درجة الماجستير في العلوم الزراعية قسم أمراض النبات بجامعة عين شمس وكانت رسالتها للدكتواه بعنوان «ذبول الكمون في الأراضي المستصلحة الجديدة وطرق مقاومته» ثم حصلت علي دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية قسم أمراض النبات من كلية الزراعة بجامعة عين شمس.

وبعدها حصلت علي براءتي اختراع واحدة عن مبيد حيوي لمقاومة مرض العفن الرمادي الذي يصيب الطماطم والكوسة والفراولة والعنب وأخري عن مبيد حيوي لمقاومة مرض البياض الدقيق، الذي يصيب محاصيل الخضر والفاكهة، دخلت موسوعة «هو إذ هو» العالمية لعام ٢٠٠٧ بأبحاثها عن المكافحة الحيوية لأمراض النبات باستخدام وسائل الطبيعة مثل الكائنات الدقيقة وإكثارها لكي تكون بديلا عن المبيدات الكيماوية، وقالت «توصلت إلي التحكم في مقاومة المرض من خلال التحكم في التركيب الداخلي للنبات للوصول إلي درجة عالية من المقاومة للمرض،

كما استطعت التحكم في الكائنات المسببة للمرض بمنع تكاثرها ونموها من خلال رش مركبات مسؤولة عن التثبيط لدي هذه الكائنات وبالفعل نجحنا في إنتاج نباتات مقاومة للأمراض بإدخال صفات جديدة تلعب دورا في المقاومة، وحذرت حجاج من التوسع في استخدام المبيدات في مقاومة الآفات قائلة «ينبغي أن يتم ذلك في أضيق الحدود وفي فترات معينة نظرا لأضراره علي الصحة والبيئة، وأن يكون البديل استخدام المبيدات الحيوية، وتكمن المشكلة في أن هذه المبيدات تنتج عن طريق عدد قليل من المصانع مما يمكن معه القول بإن سوق المبيدات الحيوية عشوائية».

وأضافت المشكلة الحقيقية أن المبيدات الكيماوية تنتج محصولاً بكميات وفيرة في حين أن المبيد الحيوي ينتج الكميات الحقيقية للمحصول، وهو ما يدفع المزارع إلي اختيار المبيدات الكيماوية لذا فنحن بحاجة إلي نشر الوعي وتدريب المزارعين عن طريق الندوات أو الدورات التدريبية علي استخدام مثل هذه المبيدات البديلة التي لا تضر البيئة والصحة.

وقالت وفاء حجاج: إنها قامت بنشر أغلب أبحاثها «٤٤ بحثا» خارج مصر في كل من أمريكا والبرازيل واليابان وألمانيا، لأن الدوريات العلمية التي تنشر في مصر تفتقد العلمية وتتحكم المحسوبيات.

وأوضحت وفاء حجاج أن نشرها للأبحاث خارج مصر خلق لها بيئة من العلاقات الجيدة بينها وبين الدول الأخري خاصة السويد فهي عضوة بالوكالة السويدية للتعاون الدولي، حيث منحتها أكثر من مهمة علمية بالسويد، والتي استطاعت من خلالها التعرف علي الجديد في مجال الزراعة المستدامة والزراعة العضوية مقارنة بما هو موجود في مصر.

وأعربت وفاء حجاج عن أمنيتها بإنشاء وحدة للثروة الميكروبية لتكون بديلا عن المبيدات وتمد النباتات بالكائنات سواء للمقاومة أو للتسمين لتستخدم في عمليات المكافحة.

أبو بكر الرازي

أبو بكر الرازي

الخميس, ديسمبر 22, 2011 | مرسلة بواسطة

يحيي رياض |

تعديل الرسالة

أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازي عالم وطبيب مسلم. (ح. 250 هـ/864 م - 5 شعبان 311هـ/19 نوفمبر 923 م)، ولد في مدينة الري. وهو أحد أعظم أطباء الإنسانية على الإطلاق كما وصفته زجريد هونكه في كتابها شمس الله تسطع على الغرب حيث ألف كتاب الحاوي في الطب كان يضم كل المعارف الطبية منذ أيام الإغريق حتى عام 925م وظل المرجع الرئيس في أوروبا لمدة 400 عام بعد ذلك التاريخ [1]

درس الرياضيات والطب والفلسفة والفلك والكيمياء والمنطق والأدب.

في الري اشتهر الرازي وجاب البلاد وعمل رئيسا لمشفی له الكثير من الرسائل في شتى مجالات الأمراض وكتب في كل فروع الطب والمعرفة في ذلك العصر، وقد ترجم بعضها إلى اللاتينية لتستمر المراجع الرئيسية في الطب حتى القرن السابع عشر، ومن أعظم كتبه "تاريخ الطب" وكتاب "المنصور" في الطب وكتاب "الأدوية المفردة" الذي يتضمن الوصف الدقيق لتشريح أعضاء الجسم. هو أول من ابتكر خيوط الجراحة، وصنع المراهم، وله مؤلفات في الصيدلة ساهمت في تقدم علم العقاقير.وله 200 كتاب ومقال في مختلف جوانب العلوم.

حياته ونشأته

الرزاي يعالج فتى.

لقد سجل مؤرخوا الطب والعلوم في العصور الوسطى آراء توووت ومتضاربة عن حياة العالم أبي بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازي، ذلك الطبيب الفيلسوف الذي تمتاز مؤلفاته وبعضها باللغة العربية، بأصالة البحث وسلامة التفكير. وكان مولده في مدينة الري، بالقرب من مدينة طهران الحديثة. وعلى الأرجح أنه ولد في سنة 251 هـ / 865 م. وكان من رأي الرازي أن يتعلم الطلاب صناعة الطب في المدن الكبيرة المزدحمة بالسكان، حيث يكثر المرضى ويزاول المهرة من الأطباء مهنتهم. ولذلك أمضى ريعان شبابه في مدينة السلام، فدرس الطب في بغداد. وقد أخطأ المؤرخون في ظنهم أن الرازي تعلم الطب بعد أن كبر في السن. وتوصلت إلى معرفة هذه الحقيقة من نص في مخطوط بخزانة بودليانا بأكسفورد، وعنوانه " تجارب " مما كتبه محمد بن ببغداد في حداثته "، ونشر هذا النص مرفقا بمقتطفات في نفس الموضوع، اقتبستها من كتب الرازي التي ألفها بعد أن كملت خبرته، وفيها يشهد أسلوبه بالاعتداد برأيه الخاص.

بعد إتمام دراساته الطبية في بغداد، عاد الرازي إلى مدينة الري بدعوة من حاكمها، منصور بن إسحاق، ليتولى إدارة مستشفى الري. وقد ألّف الرازي لهذا الحاكم كتابه "المنصوري في الطب" ثم "الطب الروحاني" وكلاهما متمم للآخر، فيختص الأول بأمراض الجسم، والثاني بأمراض النفس. واشتهر الرازي في مدينة الري، ثم انتقل منها ثانية إلى بغداد ليتولى رئاسة المعتضدي الجديد، الذي أنشأها الخليفة المعتضد بالله (279- 289 م /892- 902 م). وعلى ذلك فقد أخطأ ابن أبي أصيبعة في قوله أن الرازي كان ساعوراً مستشفى العضدي الذي أنشأه عضد الدولة (توفى في 372 هـ/973 م)، ثم صحح ابن أبي أصيبعة خطأه بقوله "والذي صح عندي أن الرازي كان أقدم زمانا من عضد الدولة ولم يذكر ابن أبي أصيبعة البيمارستان المعتضدي إطلاقاً في مقاله المطول في الرازي. شغل مناصب مرموقة في الري وسافر ولكنه أمضى الشطر الأخير من حياته بمدينة الري، وكان قد أصابه الماء الأزرق في عينيه، ثم فقد بصره وتوفى في مسقط رأسه إما في سنة 313هـ /923م، وإما في سنة 320 هـ/ 932 م.

يتضح لنا تواضع الرازي وتقشفه في مجرى حياته من كلماته في كتاب "السيرة الفلسفية" حيث يقول: "ولا ظهر مني على شره في جمع المال وسرف فيه ولا على منازعات الناس ومخاصماتهم وظلمهم، بل المعلوم مني ضد ذلك كله والتجافي عن كثير من حقوقي. وأما حالتي في مطعمي ومشربي ولهوي فقد يعلم من يكثر مشاهدة ذلك مني أني لم أتعد إلى طرف الإفراط وكذلك في سائر أحوالي مما يشاهده هذا من ملبس أو مركوب أو خادم أو جارية وفي الفصل الأول من كتابه "الطب الروحاني"، "في فضل العقل ومدحه"، يؤكد الرازي أن العقل هو المرجع الأعلى الذي نرجع إليه، " ولا نجعله، وهو الحاكم، محكوما عليه، ولا هو الزمام، مزموما ولا، وهو المتبوع، تابعا، بل نرجع في الأمور إليه ونعتبرها به ونعتمد فيها عليه.".

كان الطبيب في عصر الرازي فيلسوفا، وكانت الفلسفة ميزانا توزن به الأمور والنظريات العلمية التي سجلها الأطباء في المخطوطات القديمة عبر السنين وكان الرازي مؤمنا بفلسفة سقراط الحكيم (469 ق. م- 399 ق. م)، فيقول، أن الفارق بينهما في الكم وليس في الكيف. ويدافع عن سيرة سقراط الفلسفية، فيقول: أن العلماء إنما يذكرون الفترة الأولى من حياة سقراط، حينما كان زاهدا وسلك طريق النساك. ثم يضيف أنه كان قد وهب نفسه للعلم في بدء حياته لأنه أحب الفلسفة حبا صادقا، ولكنه عاش بعد ذلك معيشة طبيعية.

كان الرازي مؤمنا باستمرار التقدم في البحوث الطبية، ولا يتم ذلك، على حد قوله، إلا بدراسة كتب الأوائل، فيذكر في كتابه "المنصوري في الطب " ما هذا نصه: "هذه صناعة لا تمكن الإنسان الواحد إذا لم يحتذ فيها على مثال من تقدمه أن يلحق فيها كثير شيء ولو أفنى جميع عمره فيها لأن مقدارها أطول من مقدار عمر الإنسان بكثير. وليست هذه الصناعة فقط بل جل الصناعات كذلك. وإنما أدرك من أدرك من هذه الصناعة إلى هذه الغاية في ألوف من السنين ألوف، من الرجال. فإذا اقتدى المقتدي أثرهم صار أدركهم كلهم له في زمان قصير. وصار كمن عمر تلك السنين وعنى بتلك العنايات. وإن هو لم ينظر في إدراكهم، فكم عساه يمكنه أن يشاهد في عمره. وكم مقدار ما تبلغ تجربته واستخراجه ولو كان أذكى الناس وأشدهم عناية بهذا الباب. على أن من لم ينظر في الكتب ولم يفهم صورة العلل في نفسه قبل مشاهدتها، فهو وإن شاهدها مرات كثيرة، أغفلها ومر بها صفحا ولم يعرفها البتة" ويقول في كتابه "في محنة الطبيب وتعيينه"، نقلا عن جالينوس "وليس يمنع من عني في أي زمان كان أن يصير أفضل من أبقراط ".

وله اسهامات في مجال علوم الفيزياء حيث اشتغل الرازي بتعيين الكثافات النوعية للسوائل، وصنف لقياسها ميزاناً خاصاً أطلق عليه اسم الميزان الطبيعي[2].

ويظهر فضل الرازي في الكيمياء، بصورة جلية، عندما قسم المواد المعروفة في عصره إلى اربعة أقسام هي[2]:

المواد المعدنية.

المواد النباتية.

المواد الحيوانية.

المواد المشتقة.

كما قسّم المعادن إلى أنواع، بحسب طبائعها وصفاتها، وحضّر بعض الحوامض وما زالت الطرق التي اتّبعها في التحضير مستخدمة إلى الآن. وهو أول من ذكر حامض الكبريتيك الذي أطلق عليه اسم زيت الزاج أو الزاج الأخضر[2].

وقد حضّر الرازي في مختبره بعض الحوامض الأخرى، كما استخلص الكحول بتقطير مواد نشوية وسكرية مختمرة. وكان يفيد منه في الصيدلية من أجل استنباط الأدوية المتنوعة[2].

^ الفصل الثالث: أحد أعظم أطباء الإنسانية على الإطلاق، صفحة 243، الترجمة العربية، الطبعة الثامنة، دار الجيل "بيروت"، شمس الله تشرق على الغرب، زجريد هونكة

^ أ ب ت ث موسوعة علماء العرب / عبد السلام السيد / الطبعة الثانية،2011 / ص27-ص28

[عدل]كتب الرازي الطبية

كتاب الطب

يذكر كل من ابن النديم والقفطي أن الرازي كان قد دون أسماء مؤلفاته في "فهرست" وضعه لذلك الغرض. ومن المعروف أن النسخ المخطوطة لهذه المقالة قد ضاعت مع مؤلفات الرازي المفقودة. ويزيد عدد كتب الرازي على المائتي كتاب في الطب والفلسفة والكيمياء وفروع المعرفة الأخرى. ويتراوح حجمها بين الموسوعات الضخمة والمقالات القصيرة ويجدر بنا أن نوضح هنا الإبهام الشديد الذي يشوب كلا من "الحاوي في الطب" و"الجامع الكبير". وقد أخطأ مؤرخو الطب القدامى والمحدثون في اعتبار ذلك العنوانين كأنهما لكتاب واحد فقط، وذلك لترادف معنى كلمتي الحاوي والجامع.

تمت ترجمة كتب الرازي إلى اللغة اللاتينية ولا سيما في الطب والفيزياء والكيمياء كما ترجم القسم الأخير منها إلى اللغات الأوروبية الحديثة ودرست في الجامعات الأوروبية لا سيما في هولندا حيث كانت كتب الرازي من المراجع الرئيسية في جامعات هولندا حتى القرن السابع عشر. وهنالك قصة شهيرة تدل علي ذكاء الرازي هي (امره أحد الخلفاء ببناء مستشفي في مكان مناسب في بغداد وفكر ووضع قطع لحم في عمود خشبي في أماكن كثيييرة في بغداد وكان يمر عليها لكي يري اي القطع فسدت وعندما عرف اخر قطعة فسدت امر ببناء المستشفي في هذا المكان لان جوه نقي خالي من الدخان والتراب لان المرضي يحتاجون الي هواء نقي خالي من الملوثات ومن ذلك الحدث اشتهر الرازي شهرة كبيرة بذكائة ومن المعروف انه كان يحب الشعر والموسيقي في صغرة وفي كبرة احب الطب

[عدل]كتاب الحاوي في الطب

يعتبر من أكثر كتب الرازي أهمية وقد وصفه بموسوعة عظيمة في الطب تحتوي على ملخصات كثيرة من مؤلفين إغريق وهنود إضافة إلى ملاحظاته الدقيقة وتجاربه الخاصة وقد ترجم الحاوي كتبه من اللغه العربية إلى اللغة الاتينية وطبع لأول مرة في بريشيا في شمال إيطاليا عام 1486 وقد أعيد طبعه مرارا في البندقية في القرن السادس عشر الميلادي وتتضح مهارة الرازي في هذا المؤلف الضخم ويكاد يجمع مؤرخو الرازي بأنه لم يتم الكتاب بنفسه ولكن تلاميذه هم الذين أكملوه.

[عدل]كتاب "في الفصد والحجامة"

ألف جالينوس (130 م تقريبا- 200 م تقريبا) كتابا في الفصد في ثلاثة مقالات، وخصص المقالتين الأولى والثانية من هذا الكتاب لمناقضة أرسطو من مدرسة الإسكندرية القديمة، القرن الرابع ق. م- القرن الثالث ق. م)، ثم تلاميذ أرسطو وكانوا جميعا يمنعون من الفصد، ظنا منهم بأنه يجلب المرض.

ذكر جالينوس في المقالة الثالثة ما يراه من العلاج بالقصد. وكان الرازي يؤمن بأن القصد مفيد لعلاج بعض الأمراض. قرأت كتاب الرازي "في الفصد والحجامة" أربع عشرة مقالة- بحثا عن تجربة المقارنة التي دونها في مذكراته الخاصة "الحاوي في الطب"، وكنت قد نشرت عنها كلمة وجيزة وملخصها "أن الرازي قسم عددا من المرضى المصابين بمرض السرسام (التهاب سحائي) إلى مجموعتين. ثم فصد جميع أفراد المجموعة الأولى وترك أفراد المجموعة الثانية بدون فصد، يقول: "وتركت متعمدا جماعة استدني بذلك رأيا" ولم أعثر على هذه التجربة الشيقة في كتاب "الفصد والحجامة" ولكني كوفئت بمعلومات جديدة، لم يسبق نشرها، عن الرازي، حيث يقول: "وقد كان بمدينة مصر رجل بغدادي يتصرف في خدمة السلطان. وكان يلزمني تدبيره، وسنه يومئذ نيف وسبعون سنة. كنت أفصده في كل خمسة وعشرين يوما وما يقرب منها، في جميع الأزمنة واحتمال زيارة الرازي هذا الشيخ المسن في مصر أكثر من احتمال توجه هذا المريض مرة في خمسة وعشرين يوما إلى مدينة الري أو إلى بغداد. ومن الطريف أن يقول الرازي في كتاب "في الفصد والحجامة": "وخبرني بعض من كنت أتعلم عنده الفصد أنه عسر عليه إخراج عرق امرأة، فنهرها وزجرها ولكمها فبرزت عروقها ففصدها للوقت، واعتذر إليها وأخبرها بحيلته". كما يقول في نفس الكتاب: "وأخبرني من كنت أقرأ عليه أن المأمون افتصد. فلما أق وقت التثنية عسر خروج الدم، فأحضر المتطببين، فكل أشار بما لم يقبله. وحضر المجلس من ضمن خروج الدم بأسهل الوجوه، بعد أن يزول من حضر. فلما زالوا امتص العروق، فأنزل في فمه في الوقت".

وإذا أمعنا النظر في قول الرازي: "وأخبرني من كنت أقرأ عليه أن المأمون افتصد"ثم قوله"وخبرني بعض من كنت أتعلم عنه الفصد" لا ستدللنا على أن الرازي درس الطب على أستاذ طيب، ولكنه تعلم الفصد عند فصاد من غير الأطباء، ممن كانوا يمارسون "أعمال الطب الجزئية".

يقول الرازي في هذا الكتاب أيضا "وقد رأيت بمدينة السلام رجلا من ولد أحمد بن عبد الملك الزيات وسنه نيف، وأربعون سنة. وكان من قصافة البدن وصفرة اللون على غاية. وكان يعرض له في كل شهر أو ما زاد قليلا أن يحمر جسمه ويختنق كأن نفسه تميط، حتى يلجأ إلى الفصد. وكان يخرج من الدم قدر خمسة عشر درهما كيلا، فكان يأنس بالراحة في الوقت. وكان الذي يعرض لهذا احتراف الدم لا كثرته. وأيضا كان هذا الرجل قد قرأ كثيرا من كتب جالينوس على معلم، ولم تكن له دربة ولا خدمة". وتدلنا هذه القصة على اسم طبيب معاصر للرازي، لم يقرن دراسة العلم بالعمل، فبقي متخلفا في مهنته. فهذا طبيب من أطباء القرن الرابع الهجري عرفنا الرازي به وبمدى تعلمه صناعة الطب.

يقول الرازي في كتاب "المرشد أو الفصول": "ليس يكفي في أحكام صناعة الطب قراءة كتبها. بل يحتاج مع ذلك إلى مزاولة المرضى. إلا أن من قرأ الكتب ثم زاول المرضى. يستفيد من قبل التجربة كثيرا. ومن زاول المرضى من غير أن يقرأ الكتب، يفوته ويذهب عنه دلائل كثيرة، ولا يشعر بها البتة. ولا يمكن أن يلحق بها في مقدار عمره، ولو كان أكثر الناس مزاولة للمرضى ما يلحقه قارئ الكتب مع ادنى مزاولة، فيكون كما ذكر الله عز وجل: (وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون) (سورة يوسف آية105).

[عدل]كتاب "الشكوك على جالينوس"

هذا كتاب غزير المادة، ولم يطبع حتى الآن. وينقد الرازي لا هذا الكتاب ثمانية وعشرين كتابا من كتب جالينوس، أولها كتاب "البرهان"، وآخرها كتاب "النبض الكبير" وأن مقتطفات الرازي من كتاب "البرهان" لجديرة بالدراسة المتعمقة، فقد كان الجزء الأكبر من هذا الكتاب الفلسفي مفقودا في زمان حنين بن إسحاق (192- 260 هـ 808 ــ 873 م) الذي ترجم ما عثر عليه من النصوص اليونانية لبعض مقالات هذا الكتاب. ويقول حنين ابن إسحاق أنه سافر إلى مدينة الإسكندرية، باحثا عن المخطوطات النادرة الموجود لهذا الكتاب القيم.

إن نقد الرازي لكتب جالينوس دليل قوي على اتجاه جديد محمود بين علماء العالم الإسلامي، فكم من أجيال توارثت النظريات والآراء العلمية الخاطئة دون أن يجرؤ أحد على نقدها أو تعديلها، خشية الخروج على العرف السائد. يقول الرازي في مقدمة كتاب "الشكوك على جالينوس ": "إني لا أعلم أن كثيرا من الناس يستجهلونني في تأليف هذا الكتاب، وكثيرا منهم يلومونني ويعنفونني أو كان يجزي إلى تحليتي تحلية من يقصد باستغنام واستلذاذ منه كذلك، إلى مناقضة رجل مثل جالينوس، في جلالته ومعرفته وتقدمه في جميع أجزاء الفلسفة، ومكانه منها؟ وأجد أنا لذلك يعلم الله مضضا في نفسي. إذ كنت قد بليت بمقابلة من هو أعظم الخلق على منة، وأكثرهم لي منفعة، وبه اهتديت، وأثره اقتفيت، ومن بحره استقيت".

وهذه مقدمة شيقة لما نسميه الآن بنقد الكتب وتقريظها، وتعبر عن الحقيقة إلى حد بعيد. فإن لجالينوس الفضل الأول في بناء صرح الطب، فقد أسهم بنصيب وافر في عامة فروع الطب، وخاصة في علمي التشريح ووظائف الأعضاء، بالإضافة إلى ما حفظ لنا في نصوص كتبه من مقتطفات من تراث الأوائل الذي قد فقد أغلبه.

ثم يتكلم الرازي كأستاذ عالم ناقد، فيقول "لكن صناعة الطب كالفلسفة لا تحتمل التسليم للرؤساء والقبول منهم، ولا مساهمتهم وترك الاستقصاء عليهم. ولا الفيلسوف يحب ذلك من تلاميذه والمتعلمين منه.. وأما من لامني وجهلني في استخراج هذه الشكوك والكلام فيها، فإني لا أرتفع به، ولا أعده فيلسوفا. إذ كان قد نبذ سنة الفلاسفة وراء ظهره وتمسك بسنة الرعاع من تقليد الرؤساء وترك الاعتراض عليهم". ويستشهد الرازي بقول ينسب إلى أرسطوطاليس، فيقول "اختلف الحق وفلاطن- وكلاهما لنا صديق (إلا أن الحق أصدق من فلاطن". كان جالينوس نفسه سليط اللسان، ويتضح ذلك جليا لكل من يقرأ كتبه. ويقول الرازي في ذلك: "ولا أحسب نجا منه أحد من الفلاسفة ولا من الأطباء إلا مشدوخا، وجل كلامه عليهم حق، بل لو شئت لقلت كله حق".

يؤمن الرازي بأن "الصناعات لا تزال تزداد وتقرب من الكمال على الايام، وتجعل ما استخرجه الرجل القديم في الزمان، الطويل (في متناول) الذي جاء من بعده في الزمان القصير حتى يحكمه، ويصير سببا يسهل له استخراج غيره به فيكون، مثل القدماء في هذا الموضع مثل المكتسبين، ومثل من يجيء من بعد مثل المورثين المسهل لهم ما ورثوا اكتسابا أكثر وأكثر".

وإني لأقدر الصعوبات الجمة التي سوف يلقاها كل من يرمى إلى نشر كتاب "الشكوك على جالينوس" للرازي نشرا علميا محققا، لما في مخطوطاته الثلاثة من خروم وأخطاء، ومصطلحات طبية وأخرى فلسافية عسرة الفهم، كما أن الخط في المخطوطات الثلاثة دقيق وغير واضح. وكم رجعت إلى مخطوطات لكتب جالينوس بحثا عما يقتطفه الرازي منها، حتى أفهم قصد جالينوس، فيفتح لي ذلك مستغلق قول الرازي. واكتفى هنا بان أورد أمثلة قليلة من مادة كتاب "الشكوك على جالينوس"

يبين الرازي في نقده لكتاب "البرهان" ما أهمله جالينوس من ملائمة العين لوظيفتها باتساع الناظرين في الظلمة وضيقها في النور، ومنها قوله (أي قول جالينوس): "أنا إذا غمضنا إحدى العينين اتسع ثقب الناظر في الأخرى فنعلم يقينا أنه يملؤه جوهر جسمي". ويقول الرازي ردا على ذلك مباشرة: "و (ولو) كان هذا الجوهر الجسمي لا يجرى إليه إلا في حال تغمض الأخرى، لم يكن يتسعان جميعا في حالة ويضيقان في أخرى. وقد نجد النواظر كلها تتسع في الظلمة وتضيق في الضوء. هذا أحد ما ذهب على جالينوس، فلم يدركه، ولا خبر بمنفعته. والمنفعة في ذلك انه لما كان النور شديد التأثير في حاسة البصر حتى أنه يؤذيها ويؤلمها بأفرأط، والظلمة مانعة من الإبصار، احتاج البصر إلى اعتدال منهما يقع معه الإبصار بغير أذى، فهيئت العين هيئة يمكن معها أن يتسع ثقبها في حالة ويضيق في أخرى، لكن إذا كان المبصر في موضع نير جدا، أضاق فوصل من النور بمقدار ما يبصر به ولا يؤذي. وإذا كان في هواء أقل نورا، اتسع ليصل من النور أيضا ما يقع به الإبصار. كرجل له بستان يجري إليه الماء في بربخ معلوم كيلا يفسد كثرته ولا يقصر قلته. فجعل على فم هذا البربخ لوحا وصماما، يزن به الماء ليدخل بقدر حاجته. فمتى نقص الماء، شاله عن فم البربخ بقدر الحاجة ومتى زاد مدة عليه بقدر الحاجة أيضا.

وأما اتساع أحد الناظرين في حال تغميض الأخرى، فلأن الحاس الأول متى فاته من المبصر بعين واحدة ما فات، يروم أن يستدرك ذلك بالعين الأخرى، فيوسع لذلك ثقب العين المتهيء لذلك ليكشف الشبح من الجليدية بمقدار ما اقتسر عنه من العين الأخرى، أو يقارب ذلك بأكثر ما يمكن. كالرجل الذي يجري إلى بستانه ما يكفيه من الماء في مجريين. فحدث على أحدنا حادث، فاستدرك سعة المجرى الآخر ما فاته من المجرى المنسد. فقد بان أن العلة في اتساع أحد الناظرين في حال تغميض العين الأخرى ليس هو أن جوهرا جسميا يجري إلى الأخرى إذ كانا قد يتسعان ويضيقان في حال وهما مفتوحتان ليكون الاستدراك بالكشف عن الجليدية من المبصر ما فات في الآخر.

يقول الرازي: "وقد أفردت للنظر في هذا الرأي مقالة ضخمة وبينت أن الإبصار يكون بتشبح الأشباح في البصر" وجدير بمؤرخي الطب أن يبحثوا في دور الكتب التي لم تفهرس مخطوطاتها بعد، عن هذه المقالة الضخمة التي يذكرها الرازي. ويثبت مؤرخو العصور الوسطى المؤلفات الآتية للرازي في الإبصار، وكلها في حكم المفقودة: "كتاب في فضل العين على سائر الحواس"، "مقالة في المنفعة في أطراف الأجفان دائما"، "مقالة في العلة التي من أجلها تضيق النواظر في الضوء وتتسع في الظلمة"، "كتاب في شروط النظر"، و" مقالة في علاج العين بالحديد".

ومن المعروف أن الرازي كان طبيبا إكلنيكييا عظيما وفي النص التالي ما يدل أيضا على أنه كان جراحا ماهرا. ففي نقده للجزء الأول من كتاب جالينوس "في تركيب الأدوية" يقول الرازي: "فأما كتاب "قاطاجانس" فالإنسان أن يلزمه ويعدله بالحق على تطويله وتكريره الكلام في تلك المراهم، كأنه لا يشفق على الزمان، أو ليس له شغل هو أولى به. وجل تلك المراهم مما لا نستعملها نحن قط، على كثر عنايتنا لصناعة الجراحات، ومعالجة الرديئة منها، ولم نر أحدا من أصحاب الجراحات استعملها. إلا أن الإنسان أيضا يجب أن يمدحه غاية المدح ويقرظه لما علمنا في فيه من مداواة جراحات العصب. وهذا أمر عظيم من منافع هذا الكتاب".

وفي كتاب "الشكوك على جالينوس" ينقد الرازي كتاب جالينوس "في البحران"، فيقول: "ما يتضارب العلم مع العمل، فإن جالينوس يصور الحميات بصور ثابتة أو قريبة من الثابتة، محددا أوقاتها الأربعة: الابتداء والتزيد والمنتهى ولانحطاط. وغذا طلب الطبيب ذلك بالفعل وقعت الشكوك المغلظة"، ولا يلاحظ ذلك إلا من كثرت تجربته واشتدت عنايته وزاد تفقده للأمراض فكم من مرة رأى الرازي الحمى تبتديء بنافض يشبه نافض الغب، وتصعد صعودها، ثم تصير بعد ذلك إلى حمى يوم فيبرأ المريض برءا سريعا. ويعدد الرازي حالات أخرى كثيرة غير هذه، ثم يقول في مرض أصابه فجأة: "ومنذ قريب حممت وأنا على سفر، وظهر اليرقان بي، وهو شيء لم يعتريني قط، من غير يوم النوبة في العين، وفي الماء، وذلك إني لما رأيت الماء صبيحة تلك الليلة قلت: انظروا إلى عيني، لما رأيت اليرقان في الماء. فأخبروني بما فيها منه. ثم لم يكن إلا خيرا. وكم ترصدت في البيمارستان ببغداد وفي الري، وفي منزلي، سنين كثيرة هذه المعاني وأثبت أسماء من كان أمره جرى على حكم هذه الكتب، وأسماء من جرت حالته على خلاف ذلك (كل) على حدة. فلم يكن عدد من جرى أمره منهم على الخلاف بأقل عددا فينبغي أن يطرح ولا يعبأ به، كحكم سائر الصناعات بل شيء كثير لا ينبغي لعاقل محترس أن يثق معه بهذه الطريقة غاية الثقة ويركن إليها، ويطلق القول بتقدمة المعرفة، أو ينزع إلى العلاج والتدبر بحسبها. وذلك أن من جرى أمره على الخلاف قد كانوا على الستمائة من نحو ألفي مريض ومن ذلك أمسكت عن الإنذار بما هو كائن، إلا حيث كان الأمر من وضوح الدلائل وقوتها ما لم يلزمني فيه شك. وبقيت زمانا أطلب بالتجربة والقياس تدبير الأمراض الحادة حريزا آمنا معه ألا أجني على المريض بالخطأ مع أن أخطأت، ألا يطول، مدة العلة متى وجدت".

إن رسالة الراازي في هذا النص لواضحة جلية: لأهل العلم والبحث أن يتشككوا فيما يقرؤون ولا يصدقوا إلا ما يثبت صحته بالتجربة والقياس، وكثيرا ما ردد الرازي رأيه هذا في كتابه "في خواص الأشياء".

[عدل]آراء الرازي في نقد الدين

كتب الرازي أيضا في مجال الأديان التي انتقدها بشدة ومن مؤلفاته:

مخارق الانبياء

حيل المتنبيين

نقض الأدیان

إلا أن الرازي لم ينكر وجود الله بل أقر بوجوده، وقال بأنه منح العقل للإنسان ليفكر به.

وقد تم انتقاد آرائه الجريئة في نقد الدين من طرف العديد من العلماء والمفكرين من بينهم ابن سينا الذي يعتبر عند البعض فيلسوفا مسلما بينما اعتبره بعض رجال الدين المسلمين كافرا كأبي حامد الغزالي وابن تيمية

رفض الرازي فكرة النبوة قائلا: "على أي أساس تعتبر أنه من الضروري أن يرسل الإله رسلا معينين، وأن يرفعهم فوق غيرهم من الناس، ويجعلهم مرشدين للناس، يعتمدون عليهم"[1]

ويتحدث عن العلاقة بين العنف والدين فيقول أنه كان على الإله أن يعلم، أنه باعتبار الاختلافات بين الأديان المختلفة، أنه "سيكون هناك كارثة عالمية، وأنهم سيهلكون بسبب العداوات والقتال"[1]

ويقول عن ما يراه عدم تسامح المتدينين مع نقد الدين "إذا سئل أتباع الدين أن يقدموا برهانا على صدق دينهم، فإنهم يغضبون، ويسفكون دم كل من يواجههم بهذا السؤال. إنهم يمنعون التفكر العقلاني، ويسعون جاهدين لقتل معارضيهم. لهذا تبقى الحقيقة محجوبة كليا" [1]

منذ بدء التأريخ، كل الذين زعموا أنهم أنبياء، كانوا في أسوأ افتراض لهم, مراوغين وفي أفضل افتراض كانوا يعانون من مشاكل نفسية.[2]

خلاصة

كان الرازي طبيباً وجراحاً، وهو من أعظم علماء عصره، وكان يقرأ كثيراً ويربط بين العلم والعمل. وكانت له الشجاعة الكافية، فنقد أساطين الطب فيما لا يتفق مع الحقيقة كما يراها وأسهم بنصيب وافر في بناء صرح العلم، بما دونه من آراء خاصة ومشاهدات دقيقة.

[

ابن الهيثم

ابن الهيثم

الخميس, ديسمبر 22, 2011 | مرسلة بواسطة

يحيي رياض |

تعديل الرسالة

أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم (354 هـ/965م-430 هـ/1040م) عالم موسوعي[4] مسلم قدم إسهامات كبيرة في الرياضيات والبصريات والفيزياء وعلم التشريح وعلم الفلك والهندسة والطب وطب العيون والفلسفة وعلم النفس والإدراك البصري والعلوم بصفة عامة بتجاربه التي أجراها مستخدمًا المنهج العلمي، وله العديد من المؤلفات والمكتشفات العلمية التي أكدها العلم الحديث.[5]

صحح ابن الهيثم بعض المفاهيم السائدة في ذلك الوقت اعتمادًا على نظريات أرسطو وبطليموس وإقليدس،[6] فأثبت ابن الهيثم حقيقة أن الضوء يأتي من الأجسام إلى العين، وليس العكس كما كان يعتقد في تلك الفترة، وإليه ينسب مبادئ اختراع الكاميرا، وهو أول من شرّح العين تشريحًا كاملاً ووضح وظائف أعضائها، وهو أول من درس التأثيرات والعوامل النفسية للإبصار. كما أورد كتابه المناظر معادلة من الدرجة الرابعة حول انعكاس الضوء على المرايا الكروية، ما زالت تعرف باسم "مسألة ابن الهيثم".[7]

انتقل ابن الهيثم إلى القاهرة حيث عاش معظم حياته، وهناك ذكر أنه بعلمه بالرياضيات يمكنه تنظيم فيضانات النيل. عندئذ، أمره الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله بتنفيذ أفكاره تلك. إلا أن ابن الهيثم صُدم سريعًا باستحالة تنفيذ أفكاره، وعدل عنها، وخوفًا على حياته إدعى الجنون،[2][8] فأُجبر على الإقامة بمنزله. حينئذ، كرّس ابن الهيثم حياته لعمله العلمي حتى وفاته.[9

سيرته

ولد ابن الهيثم في البصرة سنة 354هـ/965م في فترة كانت تعد العصر الذهبي للإسلام، واختلف المؤرخون أكان من أصل عربي[10] أم فارسي.[11] بدأ ابن الهيثم في تلقى العلم[12] خلال تلك الفترة التي قضاها في البصرة، حيث قرأ العديد من كتب العقيدة الإسلامية والكتب العلمية.[13][14] من غير مؤكد أكان ابن الهيثم سني أم شيعي، فبعض المؤرخين يؤكد أنه سني أشعري كضياء الدين سردار[15] ولورانس بيتاني[16] ومعارض للمعتزلة،[16] والبعض قال أنه معتزلي كبيتر إدوارد هودجسون،[17] أو شيعي كعبد الحميد صبرة.[18]

جاء في كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي على لسان ابن الهيثم: «لو كنت بمصر لعملت بنيلها عملاً يحصل النفع في كل حالة من حالاته من زيادة ونقصان.» فوصل قوله هذا إلى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله الذي دعاه إلى مصر لتنظيم فيضانات النيل،[19] وأمده بما يريد للقيام بهذا المشروع، وهي مهمة التي تطلبت حينئذ بناء سد في الموقع الحالي لسد أسوان،[20] وبعد أن تفقّد الموقع أدرك عدم جدوى هذا المشروع[9] لضعف الإمكانات المتاحة في ذاك الوقت، وخوفًا من غضب الخليفة، إدعى الجنون، فاحتجز بمنزله من عام 401 هـ/1011م حتى وفاة الحاكم في عام 411 هـ/1021م.[21] وخلال تلك الفترة، كتب كتابه الأشهر المناظر.

رغم أن هناك حكايات طويلة حول فرار ابن الهيثم إلى سوريا، ثم مغامرته بالانتقال إلى بغداد في وقت لاحق، وقيل البصرة حيث تظاهر بالجنون، لكن من المؤكد أنه كان في مصر حتى عام 428 هـ/1038م.[13] خلال فترة وجوده في القاهرة، ارتبط ابن الهيثم بالجامع الأزهر، الذي كان بمثابة جامعة المدينة،[22] وبعد انتهاء فترة إقامته الجبرية في منزله، كتب عشرات الأطروحات الأخرى في الفيزياء والفلك والرياضيات. ثم سافر بعد ذلك إلى الأندلس، حيث كان لديه متسع من الوقت لمساعيه العلمية والتي شملت البصريات والرياضيات والفيزياء والطب، والقيام ببعض التجارب العلمية؛ وكتب العديد من الكتب في تلك الموضوعات.

عرف ابن الهيثم بالبصري نسبةً إلى مسقط رأسه في مدينة البصرة،[13] وعرفه الغرب باسم Alhazen (نقحرة: الهَزَن)،[23] ولقّبوه ببطليموس الثاني (باللاتينية: Ptolemaeus Secundus)[9] وبالفيزيائي[24] في أوروبا القرون الوسطى. يعد ريزنر هو أول من أطلق عليه اسم "Alhazen"، بعدما كان يعرف باسم "Alhacen"، وهو الاسم الأقرب للنطق العربي.[25] حظي هذا العمل بسمعة كبيرة خلال العصور الوسطى. في عام 1834، اكتشفت أعمال لابن الهيثم حول مواضيع هندسية في مكتبة فرنسا الوطنية في باريس، كما توجد بعض المخطوطات الأخرى في مكتبة بودلين في أكسفورد ومكتبة ليدن.

[عدل]أعماله

غلاف النسخة اللاتينية من كتاب ابن الهيثم المناظر, التي تظهر كيف أحرق أرخميدس سفن الرومان عند مهاجمتهم لسرقوسة باستخدام المرايا المقعرة.

كان لابن الهيثم أسهامات جليلة في مجال البصريات والفيزياء والتجارب العلمية، كما كانت مساهماته في علوم الفيزياء بصفة عامة وعلم البصريات خاصةً، محل تقدير وأساس لبداية حقبة جديدة في مجال أبحاث البصريات نظريًا وعمليًا.[7] تركزت أبحاثه في البصريات على دراسة النظم البصرية باستخدام المرايا وخاصة على المرايا الكروية والمقعرة والزيغ الكروي، كما أثبت أن النسبة بين زاوية السقوط وزاوية الانكسار ليست متساوية، كما قدم عددًا من الأبحاث حول قوى تكبير العدسات.

وفي العالم الإسلامي، تأثر ابن رشد بأعمال ابن الهيثم في علم البصريات،[26] كما طوّر العالم كمال الدين الفارسي (المتوفي عام 1320م) أعمال ابن الهيثم في علم البصريات، وطرحها في كتابه تنقيح المناظر .[27] كما فسّر الفارسي وثيودوريك من فرايبرغ ظاهرة قوس قزح في القرن الرابع عشر، اعتمادًا على كتاب المناظر لابن الهيثم.[28] واعتمد العالم الموسوعي تقي الدين الشامي على أعمال ابن الهيثم والفارسي، وطوّرها في كتابه نور حدقة الإبصار ونور حقيقة النظر عام 1574م.[29]

تكريمًا لاسمه، أطلق اسمه على إحدى الفجوات البركانية على سطح القمر،[30] وفي 7 فبراير 1999، أطلق اسمه على أحد الكويكبات المكتشفة حديثًا،[31] وهو "59239 Alhazen". وفي باكستان، تم تكريم ابن الهيثم بإطلاق اسمه على كرسي طب العيون في جامعة آغاخان.[32] وفي العراق، وضعت صورته على الدينار العراقي فئة 10,000 دينار الصادرة في عام 2003،[33] كما كان اسمه يطلق على واحدة من المنشآت البحثية التي خضعت للتفتيش بواسطة مفتشي الأمم المتحدة الباحثين عن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في عهد الرئيس صدام حسين.[33][34]

[عدل]كتاب المناظر

مقال تفصيلي :المناظر

يعد أشهر أعمال ابن الهيثم كتابه ذي السبعة مجلدات في علم البصريات المناظر الذي كتبه بين عامي 401 هـ/1011م - 411 هـ/1021م. ترجم الكتاب إلى اللاتينية على يدي رجل دين غير معروف في نهاية القرن الثاني عشر أو بداية القرن الثالث عشر الميلاديين.[35] وكان لهذه الترجمة عظيم الأثر على العلوم الغربية،[36] كما طبعه العالم "فريدريش ريزنر" في عام 1572، تحت عنوان "الكنز البصري: الكتب السبعة للهَزَن العربي، المجلد الأول، صعود الغيوم والشفق" (باللاتينية: Opticae thesaurus: Alhazeni Arabis libri septem, nuncprimum editi; Eiusdem liber De Crepusculis et nubium ascensionibus).[37] وقد ظهر أثر هذا الكتاب على أعمال روجر باكون الذي استشهد باسمه،[38] وعلى أعمال يوهانس كيبلر، كما أسهم في التطور الكبير للمنهج التجريبي.

[عدل]نظرية الرؤية

أثبت ابن الهيثم أن الضوء يسير في خطوط مستقيمة باستخدام التجارب العلمية في كتابه المناظر.

سادت نظريتان كبيرتان حول كيفية الرؤية في العصور القديمة. النظرية الأولى نظرية الانبعاثات، التي أيدها مفكرون مثل إقليدس وبطليموس، والتي تفترض أن الإبصار يتم اعتمادًا على أشعة الضوء المنبعثة من العين. أما النظرية الثانية نظرية الولوج التي أيدها أرسطو وأتباعه، والتي تفترض دخول الضوء للعين بصور فيزيائية. عارض ابن الهيثم كون عملية الرؤية تحدث عن طريق الأشعة المنبعثة من العين، أو دخول الضوء للعين من خلال صور فيزيائية، وعلل ذلك بأن الشعاع لا يمكن أن ينطلق من العينين ويصل إلى النجوم البعيدة في لحظة بمجرد أن نفتح أعيننا. كما عارض الاعتقاد السائد بأن العين قد تجرح إذا نظرنا إلى ضوء شديد السطوع، ووضع بدلاً من ذلك نظرية ناجحة للغاية تفسر عملية الرؤية بأنها تحدث نتيجة خروج أشعة الضوء إلى العين من كل نقطة في الكائن، وهو ما أثبته عن طريق التجارب.[39] كما وحّد علم البصريات الهندسية مع فرضيات أرسطو الفيزيائية لتشكل أساس علم البصريات الفيزيائية الحديثة.[40] أثبت ابن الهيثم أيضًا أن أشعة الضوء تسير في خطوط مستقيمة، كما نفذ تجارب مختلفة حول العدسات والمرايا والانكسار والانعكاس.[7] وكان أيضًا أول من اختزل أشعة الضوء المنعكس والمنكسر في متجهين رأسي وأفقي، والذي كان بمثابة تطور أساسي في البصريات الهندسية،[41] واقترح نموذج لانكسار الضوء يُفضى إلى استنتاج مماثل لما أفضى إليه قانون سنيل، لكن ابن الهيثم لم يطور نموذجه بما يكفي لتحقيق تلك النتيجة.[42]

كما قدّم ابن الهيثم أول وصف واضح[43] وتحليل صحيح[44] للكاميرا المظلمة والكاميرا ذات الثقب. على الرغم من أن أرسطو وثيون الإسكندري والكندي والفيلسوف الصيني موزي سبق لهم أن وصفوا الآثار المترتبة على مرور ضوء واحد عبر ثقب صغير، إلا أن أيًا منهم لم يذكر أن هذا الضوء سيُظهر على الشاشة صورة كل شيء في الجانب الآخر من تلك البؤرة. كان ابن الهيثم أول من شرح هذه التجربة مع مصباحه، فكان بذلك أول من نجح في مشروع نقل صورة من الخارج إلى شاشة داخلية كما في الكاميرا المظلمة التي اشتقّ الغرب اسمها من الكلمة العربية: "قُمرة"، عن طريق كلمة camera obscura اللاتينية،[45] التي تعني "الغرفة المظلمة".

بالإضافة إلى فيزياء البصريات، أرسى كتاب المناظر أسس "علم نفس البصريات".[46] أسهم ابن الهيثم أيضًا في الطب وطب العيون والتشريح وعلم وظائف الأعضاء، وكانت له تعليقات على أعمال جالينوس. وصف ابن الهيثم عملية الإبصار[47] وتكوين العين وتكوّن الصورة في العين ونظام الإبصار. كما عدل نظريات الرؤية المزدوجة وتوقع الحركة التي سبق وناقشها من قبل أرسطو وإقليدس وبطليموس.[48][49]

كانت معظم إسهاماته التشريحية وصفًا تشريحيًا لوظيفة العين كنظام بصري.[50] وفّرت له تجاربه بالكاميرا المظلمة المناخ المناسب له لتطوير نظريته في إسقاط النقطة المقابلة من الضوء من سطح جسم لتكوين الصورة على الشاشة. أحدثت مقارنته بين العين والكاميرا المظلمة توليفته بين علم التشريح وعلم البصريات، والتي شكلت أساس علم نفس البصريات، كما كان تصوره لمرور الضوء خلال الثقب في تجاربه بالكاميرا ذات الثقب، مشبّهًا انعكاس الصورة الناتج، بما يحدث في العين[46] التي تمثّل فيها الحدقة ثقب الكاميرا.[51] فيما يتعلق بعملية تكوين الصور، فقد أخطأ بموافقته لفكرة ابن سينا بأن عدسة العين هي العضو المسئول عن الرؤية، لكن الصحيح أن شبكية العين تشارك في عملية الرؤية.[48]

[عدل]المنهج العلمي

ذكرت عالمة الأعصاب "روزانا غوريني" أنه "وفقًا لمعظم المؤرخين، فإن ابن الهيثم رائد المنهج العلمي الحديث".[30] فقد وضع ابن الهيثم طرق تجريبية صارمة لمراقبة التجارب العلمية للتحقق من الفرضيات النظرية واستقراء النتائج. بينما رأى بعض المؤرخين العلميين في تجاربه على فرضيات بطليموس وتفسيرها ميلاً نحو التجديد، مما جعله لا يحظى باهتمام الكافي من المؤرخين.[52]

هناك مفهوم ارتبط بأبحاث ابن الهيثم البصرية، اعتمد على النظامية والمنهجية في التجريب واستخدام المنهج العلمي في تحقيقاته العلمية. إضافة إلى ذلك، استندت تجاربه على الجمع بين الفيزياء الكلاسيكية والرياضيات (الهندسة على وجه الخصوص) واستخدام منهج الاستنتاج الاستنباطي في مجال البحث العلمي. أكّد هذا النهج الرياضي الفيزيائي في تجاربه معظم افتراضاته في كتابه المناظر، وأيّد نظرياته حول الرؤية والضوء والألوان، فضلاً عن أبحاثه في علم المرايا ودراسته لانكسار الضوء، وهو ما استفاد منه كمال الدين الفارسي وطوّره في كتابه "تنقيح المناظر".[27]

مفهوم شفرة أوكام ورد أيضًا في كتاب المناظر. فعلى سبيل المثال، بعد أن شرح كيف أن الضوء ينشأ من كائنات مضيئة، وينبعث أو ينعكس نحو العين، وقال بإن "نظرية الانبعاثات التقليدية لا لزوم لها وغير مجدية".[53]

[عدل]مسألة ابن الهيثم

ابن الهيثم الملقب باسم Alhazen.

ضم المجلد الخامس من كتابه المناظر مناقشة ما هو يعرف الآن بـ "مسألة ابن الهيثم"، التي صاغها بطليموس للمرة الأولى عام 150م، وهي تتألف من رسم خطّين من نقطتين على سطح دائرة ليجتمعا في نقطة على محيط الدائرة، ويصنعان زاويتين متساويتين مع المستوى العمودي على السطح عند تلك النقطة، وهو ما يشبه العثور على نقطة على حافة طاولة بلياردو دائرية التي تستهدفها الكرة الضاربة لضرب كرة أخرى في نقطة أخرى. وبالتالي، فإن التطبيق الرئيسي لهذه المسألة في علم البصريات هو "إذا كان لدينا مصدر ضوء ومرآة كروية، هو كيف نحدد النقطة على المرآة التي يتنعكس عليها الضوء لعين الناظر"، وهو ما قاده إلى معادلة من الدرجة الرابعة.[13][54] قاد ذلك مصادفةً ابن الهيثم لصياغة صيغة رياضية لجمع متوالية من القوة الرابعة، باستخدام طريقة بدائية من البرهان الرياضي بالاستقراء الرياضي، فاستنتج في النهاية طريقة يمكن استخدامها بسهولة للحصول على مجموع أي متواليات من قوى أكبر. استخدم ابن الهيثم طريقته في إيجاد مجموع متواليات القوى، لتحديد حجم سطح مكافئ من خلال التكامل. وبالتالي، تمكن من إجراء التكامل على كثيرات الحدود حتى الدرجة الرابعة، واقترب من التوصل إلى صيغة عامة للتكامل أي من كثيرات الحدود. كان ذلك أساسًا لتطوير علم تفاضل وتكامل متناهيات الصغر.[55] كما حل ابن الهيثم مسألته باستخدام الأقطاع المخروطية والإثباتات الهندسية، وعلى الرغم من أن العديد من بعده حاولوا إيجاد حلول جبرية لتلك المسائل،[56] إلا أنه لم يتم الوصول إلى الحل إلا في عام 1997 على يدي عالم الرياضيات في جامعة أكسفورد بيتر نيومان.[57]

[عدل]أعمال فيزيائية أخرى

[عدل]الأبحاث البصرية

في كتاب المناظر، كان ابن الهيثم أول عالم يقول بأن الرؤية تحدث في الدماغ بدلاً من العينين. وأشار إلى أن التجارب الشخصية لها تأثير على ما يراه الناس وكيف يرونه، وأن الرؤية والتخيل أمور نسبية.[58]

إضافة إلى كتاب المناظر، كتب ابن الهيثم العديد من الأطروحات الأخرى في علم البصريات. أطروحته رسالة في الضوء كان بمثابة استكمال لكتابه المناظر، احتوت تلك الأطروحة على تحقيقات حول خصائص الإنارة والإشعاعية المشتتة خلال مختلف الوسائط الشفافة. قام ابن الهيثم أيضًا بالعديد من الفحوص التشريحية على عين الإنسان ودراسة الزيغ البصري، كما صنع أول كاميرا مظلمة والكاميرا ذات الثقب،[44] وأيضًا درس خصائص قوس قزح وكثافة الغلاف الجوي، وبحث في الظواهر السماوية المختلفة (بما في ذلك كسوف الشمس والشفق وضوء القمر). درس ابن الهيثم أيضًا الانكسار والمرايا المقعرة والكروية والعدسات المكبرة.[59]

لابن الهيثم أيضًا نظرية لشرح وهم القمر، التي لعبت دورًا هامًا في التقاليد العلمية في أوروبا في القرون الوسطى. كان يحاول تفسير ظاهرة ظهور القمر في الأفق القريب أكبر منه في السماء، وهو النقاش الذي لم يتم حله حتى يومنا هذا. اعترض ابن الهيثم على نظرية بطليموس حول الانكسار، وقال أن صورة القمر زائفة وليست حقيقية. وقال أن الحكم على مسافة كائن يعتمد على ماهية ما هو موجود بين الكائن والرائي. وفي حالة القمر، لا يوجد أشياء وسيطة، لذلك، وحيث أن حجم الكائن يعتمد على بعد من يراه عنه، وهو في هذه الحالة مسافة غير محددة، لذا يبدو القمر أكبر في الأفق. اعتمدت أعمال من روجر باكون وجون بيكهام وويتلو على تفسير ابن الهيثم، وبدأ تقبل فكرة وهم القمر تدريجيًا كظاهرة نفسية، مع رفض نظرية بطليموس في القرن السابع عشر.[60]

في مخطوطته ميزان الحكمة ، ناقش ابن الهيثم كثافة الغلاف الجوي للأرض وربط بينه وبين الارتفاع، ودرس أيضًا الانكسار في الغلاف الجوي. اكتشف أن الشفق يبدأ أو ينتهي، عندما تكون الشمس تحت الأفق بتسع عشرة درجة، وحاول قياس ارتفاع الغلاف الجوي على هذا الأساس.[7]

[عدل]الفيزياء الفلكية

في مجال الفيزياء الفلكية والميكانيكا السماوية، ذكر ابن الهيثم في أطروحته الخلاصة في علم الفلك أن الأجرام السماوية يمكن تفسير ظواهرها قوانين الفيزياء.[61] وضم كتابه ميزان الحكمة نقااشات في الاستاتيكا والفيزياء الفلكية والميكانيكا السماوية. كما ناقش نظرية تجاذب الكتل، وكان على دراية بمقادير التسارع من مسافة ما الناتج عن الجاذبية.[59] وفي مخطوطة مقالة في قرسطون هي أطروحه حول مراكز الثقل. لا يعرف الكثير عن هذا العمل، باستثناء ما نقله عنه عبد الرحمن الخازني في القرن الثاني عشر الميلادي. في هذه المخطوطة، وضع ابن الهيثم نظرية حول أن ثقل الأجسام يختلف بحسب المسافة التي تفصلها عن مركز الأرض.[62]

وفي مخطوطة آخرى مقالة في ضوء القمر التي كتبها قبل كتابه المناظر، كانت أول محاولة ناجحة للجمع بين علم الفلك الرياضي والفيزياء، وفيها أقدم محاولة تطبيق المنهج التجريبي في علم الفلك والفيزياء الفلكية. وفيها فنّد الفكرة الشائعة بأن القمر يعكس ضوء الشمس كالمرآه، وصحح ذلك بأن "القمر يعكس الضوء من تلك الأجزاء من سطحه التي يسقط عليها أشعة الشمس". وليثبت أن "الضوء ينبعث من كل نقطة على سطح القمر المضيء"، صنع جهاز تجارب مبتكر.[63] وفقًا لمتياس شرام:

وضع ابن الهيثم تصور واضح للعلاقة بين النموذج الرياضي المثالي ومنظومة الظواهر الملحوظة. فقد كان ابن الهيثم أول من استخدم طريقة تثبيت أحد المتغيرات، وتغيير باقي المتغيرات بانتظام، وذلك في تجربته لتوضيح أن كثافة بقعة الضوء التي يشكلها سقوط ضوء القمر من خلال فتحتين صغيرتين على شاشة، تقل عند حجب أحدها تدريجيًا.[63]

[عدل]أعماله في علم الفلك

[عدل]تشكيكه في نظريات بطليموس

انتقد ابن الهيثم في مخطوطته شكوك على بطليموس التي نشرها بين عامي 416 هـ و419 هـ، العديد من أعمال بطليموس بما في ذلك كتبه المجسطي والكواكب المفترضة والبصريات، مشيرًا إلى الكثير من المتناقضات التي وجدها في هذه الأعمال. اعتبر ابن الهيثم أن بعض الأجهزة الرياضية التي استخدمها بطليموس في علم الفلك، وخاصة الإيكوانت، فشلت في الخصائص الفيزيائية للحركة الدائرية المنتظمة، وكتب نقدًا لاذعًا حول الواقع المادي لنظام بطليموس الفلكي، مشيرًا إلى عبثية اقتراحه بالربط بين الحركات الفيزيائية، والنقاط والخطوط والدوائر الرياضية الوهمية.[64]

افترض بطليموس نظامًا لا يمكن أن يتواجد، والحقيقة أن هذا النظام الذي تخيله حول حركة الكواكب، لا يعفيه من الخطأ الذي افترضه في هذا النظام، فحركة الكواكب الموجودة لا يمكن أن تنتج وفق هذا النظام المفترض... فتصور الرجل لدائرة في السماء يدور فيها الكوكب ليست هي الدافع لحركة الكوكب.[65][66]

وجّه ابن الهيثم المزيد من الانتقادات لأعمال بطليموس سواءً بالتجربة أو الملاحظة أو الاستنباط،[67] لاستخدام بطليموس للحدس في نظرياته بدلاً من تسجيله لملاحظات حول الظواهر، وهو ما لم يرض عنه ابن الهيثم بسبب اصراره على استخدام التجارب العلمية. وخلافًا لبعض علماء الفلك الذين انتقدوا في وقت لاحق نظام بطليموس على أساس كونه يتعارض مع فلسفة الفيزياء الأرسطية، كان ابن الهيثم يعارضه بملاحظاته التجاربية والتناقضات الداخلية في أعمال بطليموس.[68] وقد قال ابن الهيثم في مخطوطته، معلقًا ابن الهيثم على صعوبة تحقيق المعرفة العلمية:

الحقيقة ذاتها تبحث عن الحقائق، المغمورة في الشكوك (مثل أعمال بطليموس الذي قال أنه يحترمه كثيرًا) وليست بمنأى عن الخطأ...[19]

وقال أن نقد تلك النظريات التي تسيطر على كتاب المجسطي، سيكون لها دورًا كبيرًا في نمو المعرفة العلمية :

إن الباحث عن الحقيقة ليس هو من يدرس كتابات القدماء، على حالتها ويضع ثقته فيها، بل هو من يُعلّق إيمانه بهم ويتساءل ما الذي جناه منهم. هو الذي يبحث عن الحجة، ولا يعتمد على أقوال إنسان طبيعته يملأها كل أنواع النقص والقصور. وبالتالي فإن من الواجب على من يحقق في كتابات العلماء، إذا كان البحث عن الحقيقة هدفه، هو أن يستنكر جميع ما يقرأه، ويستخدم عقله حتى النخاع لبحث تلك الأفكار من كل جانب. وعليه أن يتشكك في نتائج دراسته أيضًا، حتى يتجنب الوقوع في أي تحيز أو تساهل.[19]

[عدل]مخطوطة تكوين العالم

في مخطوطته تكوين العالم، على الرغم من انتقاداته الموجهة إلى بطليموس، تقبّل ابن الهيثم حول نظرية بطليموس حول كون الأرض مركز الكون،[69] وقدّم وصفا تفصيليا للمجالات السماوية في تلك المخطوطة :

الأرض ككل كرة مركزها هو مركز العالم، وتتمركز في وسطه، وهي ثابتة لا تتحرك في أي إتجاه بأي نوع من الحركات، فهي دائمًا ساكنة.[70]

في الوقت الذي كان فيه ابن الهيثم يحاول دراسة نظرية بطليموس تلك رياضياتيًا، قال بأن كل من كواكب بطليموس لها فلكها الخاص بها. تُرجم هذا العمل إلى العبرية واللاتينية في القرنين الثالث والرابع عشر الميلاديين، وكان له تأثير على علماء فلك مثل جورج فون بيورباخ[2] في أوروبا العصور الوسطى وعصر النهضة.[71][72]

[عدل]نماذج حركات الكواكب السبعة

كانت مخطوطته نماذج حركات الكواكب السبعة التي كتبها عام 428 هـ عن علم الفلك. احتوت النسخة التي لا تزال باقية من هذه المخطوطة، والتي تم اكتشافها مؤخرًا رغم فقد معظمها، لذلك لم تنشر، وكما فعل في مخطوطة شكوكه على أعمال بطليموس. وصف ابن الهيثم أول نموذج بعد نموذج بطليموس حول حركة الكواكب. لم تكن المخطوطة متعلقة بعلم الكون، حيث وضع فيها دراسة هندسية منهجية حول ميكانيكية الحركة، وهو ما أدى بدوره إلى تطورات مبتكرة في هندسة متناهيات الصغر.[73]

كان تجربته لنموذجه أول رفض لأفكار الإيكوانت[74] والدوائر الفلكية،[75] والفلسفة الطبيعية في علم الفلك. طرح نموذج أيضًا فكرة دوران الأرض حول محورها،[76] وأن مراكز الحركة نقاط هندسية دون دلالات مادية، مثلما أثبت يوهانس كيبلر ذلك بعد قرون.[77] وفي المخطوطة، وصف ابن الهيثم أيضًا تصوّرا مبكرا لشفرة أوكام، حيث افترض وجود بعض الخصائص التي تميز الحركات الفلكية في حدها الأدنى، في محاولة منه في نموذجه للكواكب لتجاهل الفرضيات الكونية التي لا يمكن ملاحظتها من الأرض.[78]

[عدل]أعمال فلكية أخرى

فرّق ابن الهيثم بين علم التنجيم وعلم الفلك، وفنّد دراسة التنجيم، وذلك بسبب الأساليب التي يستخدمها المنجمون التي تعتمد على التخمين بدلاً من التجربة، ولتعارض التنجيم مع الإسلام.[79]

في كتاب المناظر، كان ابن الهيثم أول من اكتشف أن المجالات السماوية لا تتكون من أجسام صلبة. اكتشف أيضًا أن الفضاء أقل كثافة من الهواء، وهو ما أثبته بعد ذلك ويتلو، وكان لها تأثير كبير على أعمال كوبرنيكس وتيخو براهي في علم الفلك.[80]

كتب ابن الهيثم أيضًا أطروحة بعنوان في درب التبانة،[81] والذي حل فيها المسائل المتعلقة بالمجرة وتزيح درب التبانة.[73] قديمًا، اعتقد أرسطو أن درب التبانة تكوّن نتيجة ألسنة نيران بعض النجوم الكثيرة الكبيرة المتقاربة من بعضها البعض، وأن هذه النيران تشتعل في الجزء العلوي من الغلاف الجوي في مجالات أقمار تلك النجوم.[82] استنكر ابن الهيثم ذلك لأنه ليس لمجرة درب التبانة تزيح، وهي بعيدة جدًا عن الأرض ولا تنتمي لغلاف الأرض الجوي.[83] وكتب أنه إذا كانت مجرة درب اللبانة تقع حول الغلاف الجوي للأرض، "يجب على المرء أن يجد فرقًا في الموقع بالنسبة للنجوم الثابتة." ووصف طريقتين لوصف تزيح مجرة درب اللبانة : "إما عندما يلاحظ المرء درب التبانة في مناسبتين مختلفتين من نفس البقعة من الأرض، أو عندما ينظر أحد إليها في وقت واحد من مكانين متباعدين فوق سطح الأرض." وقدم أول محاولة لمراقبة وقياس تزيح مجرة درب اللبانة، وأثبت أنه ما دام ليس هناك تزيح لمجرة درب التبانة، فهي لا تنتمي إلى الغلاف الجوي.[84]

في عام 1858م، إدعى محمد والي بن محمد جعفر في كتابه "شجراف نامه"، أن ابن الهيثم كتب مخطوطة مراتب السماء تصوّر فيها نموذجا للكواكب مشابه لنموذج تيخو براهي، حيث تدور الكواكب حول الشمس والتي بدورها تدور حول الأرض. ومع ذلك، لكن هذا التحقق من هذا الادعاء يبدو مستحيلاً، حيث لم يتم سرد مخطوطته تلك في قائمة كتب ابن الهيثم المعروفة.[85]

[عدل]أعماله في الرياضيات

في الرياضيات، اعتمد ابن الهيثم في عمله على أعمال إقليدس وثابت بن قرة. فقد وضع نظامًا للقطع المخروطي ونظرية الأعداد، والتي تعتبر من أقدم أعمال الهندسة التحليلية، وربط بين الجبر والهندسة، وهو ما استفاد منه رينيه ديكارت في تطوير الهندسة التحليلية وإسحاق نيوتن في التفاضل والتكامل.[86]

[عدل]الميكانيكا

في مجالات الديناميكا وعلم الحركة، ناقش ابن الهيثم مخطوطته رسالة في المكان نظريات حركة الأجسام. وأكد أن الأجسام في حركة دائمة ما لم يوقفها قوة خارجية أو يتغير اتجاهها.[59] كان هذا مماثلا لمفهوم القصور الذاتي، ولكنه لم يحقق تلك الفرضية بالتجربة. كانت إضافته الرئيسية في الميكانيكا التقليدية، تعريفه لقوة الاحتكاك، التي أثبتها جاليليو جاليلي بعد عدة قرون، وصيغت بعد ذلك في قانون نيوتن الأول للحركة. وفي نفس المخطوطة، عارض فكرة أرسطو بأن الطبيعة تمقت فراغ، واستخدم الهندسة لإثبات أن المكان هو فراغ ثلاثي الأبعاد بين الأسطح الداخلية للجسم الذي يحتويه.[87] كما اكتشف ابن الهيثم أيضًا مفهوم القوة الدافعة الذي أصبح جزءً من قانون نيوتن الثاني للحركة، في نفس الوقت تقريبًا الذي اكتشف فيه ابن سينا ذلك.[88]

وفي كتاب المناظر، وضع العديد من ملاحظات ابن الهيثم التجاربية في الميكانيكا، وكيف استخدم نتائج تجاربه لتفسير ظواهر ضوئية معينة باستخدام القياس الميكانيكي. أجرى ابن الهيثم تجارب باستخدام قذائف، وخلُص إلى أنه "وحدها القذائف العمودية القوية بما يكفي لها القدرة على اختراق الأسطح، في حين أن التي تسقط بزاويا مائلة تحيد. فعلى سبيل المثال، لشرح الانكسار من وسط قليل الكثافة إلى آخر أكثر كثافة وباستخدام القياس الميكانيكي، ألقى ابن الهيثم كرة حديد على لوح صخري رقيق يغطي حفرة واسعة في صفيحة معدنية عموديًا فكسرته واخترقت، في حين عندما ألقاها بزاوية مائلة بنفس القوة ومن نفس الارتفاع لم تخترق". فأوضح بذلك الفارق بين الاصطدام المرن، وغير المرن، واستخدم ابن الهيثم هذه النتيجة لشرح كيف أن الضوء الكثيف المباشر يؤذي العينين : "بتطبيقه للقياس الميكانيكي ليبين تأثير أشعة الضوء على العين، استخدم ابن الهيثم أشعة ضوئية قوية عمودية وأخرى ضعيفة مائلة، ليثبت أنه وحدها الأشعة القوية التي تخرج عموديًا من كل نقطة على سطح الكائنات المضيئة، هي القادرة على اختراق العين."[89]

[عدل]الهندسة

في الهندسة، طوّر ابن الهيثم علم الهندسة التحليلية وربط بين الجبر والهندسة. كما اكتشف ابن الهيثم صيغة إضافة أول 100 عدد طبيعي، واستخدم ابن الهيثم برهانًا هندسيًا لإثبات تلك الصيغة.[90]

كانت أول محاولة لابن الهيثم لإثبات مسلمة التوازي الإقليدية والمسلمة الخامسة في كتاب العناصر لإقليدس، باستخدام البرهان بنقض الفرض،[91] حيث قدم مفهومي الحركة والتحويل في الهندسة.[92] كما اكتشف رباعي أضلاع لامبرت، الذي سماه بوريس إبراموفيتش روزنفيلد بـ "رباعي أضلاع ابن الهيثم-لامبرت"،[93] وحاول أيضًا إثبات أوجه تشابهها مع مسلمة بلاي فير.[56] كانت نظرياته حول رباعيات الأضلاع بما في ذلك رباعية لامبرت، أولى النظريات في الهندسة الإهليجية والهندسة الزائدية. هذه النظريات، إضافة إلى بدائلها المسلم بها مثل مسلمة بلاي فير، يمكن اعتبارها أول بداية للهندسة اللا إقليدية. كان لأعماله تأثيرًا كبيرًا على علماء الهندسة الفرس كعمر الخيام ونصير الدين الطوسي والأوروبيين كويتلو وجرسونيدس وجون واليس وساتشيري[94] وكريستوفر كالفوس.[95]

في الهندسة الأولية، حاول ابن الهيثم في مخطوطته مقالة في تربيع الدائرة حل مسألة تربيع الدائرة باستخدام الأشكال الهلالية، ولكنه توقف حينما وجدها مهمة مستحيلة.[13] تناول ابن الهيثم أيضًا مشاكل أخرى هندسية أولية (إقليدية) ومتقدمة (أبولونية وأرخميدية)، وكان أول من حلّ بعضها.[19]

[عدل]نظرية الأعداد

تضمنت اسهاماته في نظرية الأعداد أعماله حول الأعداد المثالية. وفي مخطوطته مقالة في التحليل والتركيب، كان ابن الهيثم أول من يدرك أن كل عدد مثالي له الصيغة 2ن−1(2ن − 1) حيث 2ن − 1 هو عدد أولي، لكنه لم يتمكن من إثبات هذه النتيجة بنجاح (أثبت أويلر ذلك في القرن الثامن عشر).[13]

حلّ ابن الهيثم مسائل تتضمن حالات التطابق (en) باستخدام ما يسمى الآن مبرهنة ويلسون. وفي كتابه المناظر، قال ابن الهيثم أنه لحل نظام من التطابقات، هناك طريقتين، "الأولى" الطريقة الكنسية مثلما ذكر ويلسون، و"الثانية" تشبه مبرهنة الباقي الصيني.[13]

[عدل]أعمال أخرى

[عدل]علم النفس

في علم النفس والموسيقى، كان لابن الهيثم مخطوطة حول تأثير الأنغام على أرواح الحيوانات، والتي تعد أقدم مخطوطة تتعامل مع تأثير الموسيقى على الحيوانات. في تلك المخطوطة، قال سرعة الجمل تزداد وتقل مع استخدام الحداء، وضرب أمثلة أخرى حول كيفية تأثير الموسيقى على سلوك الحيوان وسيكولوجيته، وقد أجرى تجاربه على الطيور والخيول والزواحف. وحتى القرن التاسع عشر، اعتقد معظم علماء الغرب بأن الموسيقى لها تأثير واضح على ظاهر الإنسان، ولكن التجارب أثبتت وجهة نظر ابن الهيثم بأن الموسيقى لها تأثير على الحيوانات أيضًا.[96] كما أكد العالم النفسي السوداني عمر خليفة أنه ينبغي اعتبار ابن الهيثم "مؤسس علم النفس التجريبي"، لعمله الرائد في علم نفس الإدراك البصري والخدع البصرية،[97] وهو أيضًا مؤسس علم النفس الفيزيقي (en)، أحد مقدمات لعلم النفس الحديث.

[عدل]الهندسة المدنية

في مجال الهندسة المدنية، يعد أهم أعماله المدنية استدعاء الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله له لتنظيم فيضان النيل في مصر. أعد ابن الهيثم دراسة علمية مفصلة حول الفيضان السنوي لنهر النيل، ورسم ابن الهيثم خطة لبناء سد، في موقع سد أسوان في العصر الحديث. وأثناء معاينته العملية للموقع لاحقًا، تبين له عدم جدوى هذا المخطط، ثم إدعى الجنون ليفلت من عقاب الخليفة.[98] كما ذكر عبد الرحمن الخازني، أن ابن الهيثم كتب أيضًا مخطوطة تُقدّم وصفًا لعمل ساعة مائية.[99]

[عدل]الفلسفة

في الفلسفة، انتقد ابن الهيثم في مخطوطة رسالة في المكان مفهوم التوبوس عند أرسطو. ففي فيزياء أرسطو، ذكر أرسطو أن المكان هو الشئ ثنائي الأبعاد الساكن الذي يحتوي الجسم ويتصل به. اختلف ابن الهيثم مع ذلك، وأثبت أن المكان هو فراغ ثلاثي الأبعاد بين الأسطح الداخلية للجسم الذي يحتويه. وأوضح أن المكان أقرب إلى فضاء، مما ألقى الضوء على مفهوم المكان عند رينيه ديكارت في القرن السابع عشر. بعد رسالة في المكان، كتب ابن الهيثم مخطوطته قول في المكان، والتي قدّم فيها إثباتًا هندسيًا حول هندسية المكان، يعارض مفهوم أرسطو الفلسفي حول المكان. وقد كتب عبد اللطيف البغدادي المؤيد لرأي أرسطو الفلسفي حول المكان، ردًا على تلك الفكرة بكتابه "الرد على ابن الهيثم في المكان".[87]

ناقش ابن الهيثم أيضًا تخيل الفضاء وآثاره المعرفية في كتاب المناظر. كما أدى إثباته بالتجربة لنموذج ولوج الرؤية إلى تغييرات في فهم طريقة الإدراك البصري للفضاء، على النقيض من نظرية انبعاث الرؤية السابقة التي أيدها إقليدس وبطليموس.[100]

يعتقد البعض أن نظريات ابن الهيثم حول الألم والإحساس متأثرة بالفلسفة البوذية، فقد كتب أن كل إحساس هو شكل من أشكال المعاناة، وأن ما يدعوه الناس بالألم هو مجرد مبالغة في التخيل؛ إذ لا يوجد فرق نوعي ولكن فقط فرق كمّي بين الألم والإحساس العادي.[101]

[عدل]العلوم الدينية

كتب ابن الهيثم عملاً دينيًا، تطرق فيه للنبوة ووضع نظامًا ذا معايير فلسفية لمقارعة المكذبين في زمنه.[102] كما كتب مخطوطة حول "العثور على إتجاه القبلة بالحساب".[81]

وقد كتب في مخطوطته حول شكوكه فيما يتعلق ببطليموس :

البحث عن الحقيقة في حد ذاتها أمر صعب، والطريق إلى ذلك وعر. فالحقائق يكتنفها الغموض.... الله لم يعصم العلماء من الخطأ، ولم يحم العلم من القصور والنقص. لو كان هذا هو الحال، لما اختلف العلماء على أي من مسائل العلم...[103]

في مخطوطة الحركة المتعرجة ، كتب ابن الهيثم :

مما قاله الشيخ الجليل، فمن الواضح أنه يعتقد في كل ما يقول بطليموس، دون الاعتماد على إثبات أو دليل، ولكن عن طريق التقليد الخالص. وهو ما لا يجوز إلا في إتباع سنن الأنبياء عليهم السلام، لا مع المختصين بالرياضيات.[104]

وصف ابن الهيثم منهجه، فقال:

سعيت دومًا نحو المعرفة والحقيقة، وآمنت بأني لكي أتقرب إلى الله، ليس هناك طريقة أفضل من ذلك من البحث عن المعرفة والحقيقة.[105]

[عدل]مؤلفاته

وفقًا لمؤرخي العصور الوسطى، كتب ابن الهيثم أكثر من 200 كتاب، وعمل على طائفة واسعة من الموضوعات، منها ما لا يقل عن 96 عمل علمي معروف. الآن فقدت معظم أعماله، ولكن ما زال باقيًا أكثر من 50 عمل منها، منها وخاصة في علم البصريات ما لم يصل إلينا سوى من خلال النسخ اللاتينية. كما ترجمت كتبه في علم الكون خلال العصور الوسطى، إلى اللاتينية والعبرية وغيرها من اللغات. بقيت نحو نصف أعماله في الرياضيات، ونحو 23 عملا في علم الفلك، و 14 في علم البصريات، وأعمال قليلة في موضوعات أخرى.[106]

من أعماله :[107]

كتاب المناظر.

مقالة في التحليل والتركيب.

ميزان الحكمة.

تصويبات على المجسطي.

مقالة في المكان.

التحديد الدقيق للقطب.

رسالة في الشفق.

كيفية حساب اتجاه القبلة.

المزولة الأفقية.

شكوك على بطليموس.

مقالة في قرسطون.

إكمال المخاريط.

رؤية الكواكب.

مقالة فی تربیع الدائرة.

المرايا المحرقة بالدوائر.

تكوين العالم.

مقالة فی صورة الکسوف

مقالة في ضوء النجوم.

مقالة في ضوء القمر.

مقالة في درب التبانة.

كيفيات الإظلال.

مقالة في قوس قزح.

الشكوك في الحركة المتعرجة.

التنبيه على ما في الرصد من الغلط

ارتفاعات الكواكب.

إتجاه القبلة.

نماذج حركات الكواكب السبعة.

نموذج الكون.

حركة القمر.

مقالة مستقصاة فی الاشکال الهلالیة.

الحركة المتعرجة.

رسالة في الضوء.

رسالة في المكان.

تأثير اللحون الموسيقية في النفوس الحيوانية.[96]

اختلاف منظر القمر.

أصول المساحة.

أعمدة المثلثات.

المرايا المحرقة بالقطوع.

شرح أصول إقليدس.

رسالة فی مساحة المسجم المکافی.

خواص المثلث من جهة العمود.

القول المعروف بالغریب فی حساب المعاملات.

قول فی مساحة الکرة.

الجامع في أصول الحساب.

كتاب في تحليل المسائل الهندسية.

العالم مصطفى السيد: سرطان زوجتي دفعني لابتكار علاجه بالذهب

العالم مصطفى السيد: سرطان زوجتي دفعني لابتكار علاجه بالذهب

الخميس, ديسمبر 15, 2011 | مرسلة بواسطة

يحيي رياض |

تعديل الرسالة

مسيرة علمية

العالم المصري مصطفى السيد نال أرفع وسام في الولايات المتحدة

لم يكن يعلم العالم المصري د. مصطفى السيد الحاصل على أرفع وسام علمي في الولايات المتحدة أن إصابة زوجته بمرض السرطان ستكون نقطة انطلاقه نحو العالمية.

أوضح العالم المصري أن مرض زوجته بالسرطان دفعه للبحث عن علاج للمرض، حتى توصل إلى إمكانية استخدام تكنولوجيا "النانو" أو "المتناهيات في الصغر" لعلاج الأورام السرطانية، من خلال الاستعانة بجزيئات الذهب، بحسب مقابلة مع فضائية الحياة المصرية.

وتحدث العالم المصري -في وقت سابق- عن تكنولوجيا "النانو"، موضحا أن أي مادة حينما نفتت جزيئاتها لتصبح بحجم النانو (سمك شعرة الإنسان الواحدة توازي خمسين ألف نانو ميتر)، تختلف خواصها، ومن ثم تتعدد استخداماتها، موضحا أن الذهب من هذه المواد التي تتغير خصائصها عند تفتيتها، فهو كعنصر لا يتفاعل مع أي شيء كيميائي.

ولكن بتفتيته عبر تكنولوجيا النانو، تتميز جزيئاته متناهية الصغر بصفتين هامتين تساعدان بشكل كبير في علاج الأورام السرطانية:

الأولى: أن قطع الذهب الصغيرة تعكس الضوء بشدة، وبالتالي حينما تلتصق جزيئات الذهب بالخلايا المصابة بالسرطان، نجدها تحت الميكروسكوب تلمع وتعطي

ضوءا، فيسهل رؤيتها وتمييزها عن الخلايا السليمة.

الثانية: أن قطع الذهب تمتص الضوء بشدة، وحين نسلط ضوء الليزر على الخلية المصابة، فإنها تمتص الطاقة الضوئية وتحولها لحرارة تقتل الخلية السرطانية، ومن ثم نتخلص منها نهائيا.

وتم تطبيق هذه النتائج بمشاركة الدكتور أيمن السيد -نجل الدكتور مصطفى- أستاذ جراحة الأورام بجامعة كاليفورنيا، على خلايا سرطانية من حيوانات التجارب، حيث لم يتم تجريبها على البشر حتى الآن.

وعلى رغم أن هذه النتائج التي توصل إليها العالم المصري كانت سببا في أن ينال "قلادة العلوم الوطنية"، وهي أرفع وسام أمريكي في مجال العلوم عام 2007م، إلا أن زوجته توفيت قبل تطبيق هذه النتائج على البشر بعد حوالي خمس سنوات من إصابتها.

مسيرة علمية

وبدأ الدكتور السيد، الذي تخرج من كليه العلوم عام 1953م، بترتيب الأول على الدفعة، مشواره نحو العالمية بعد قراءته إعلانا صغيرا في جريدة "الأهرام" المصرية عن منحة من أستاذ في ولاية فلوريدا الأمريكية للدراسة في الولاية.

تقدم السيد للحصول عليها وحصل عليها بالفعل، وهاجر إلى الولايات المتحدة في عام 1954، وكان في نيته العودة والاستقرار في مصر بعد حصوله على الدكتوراه، وذلك الذي لم يتحقق حيث تزوج من فتاة أمريكية وقرر أن يكمل حياته في الولايات المتحدة.

سعى هو وزوجته للعودة إلى مصر، وهو ما لم يحدث أيضا، على رغم تقدم زوجته بأكثر من مائتي طلب للالتحاق بعمل في مصر، وذلك لرفض مصر للأجانب في ذلك الوقت -الستينات وبداية السبعينات-.

لكن بقاءه في أمريكا كان فرصة ليدرس في عديد من الجامعات المرموقة بالولايات المتحدة، مثل ييل وهارفارد ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وأخيرا معهد جورجيا للتكنولوجيا، حيث يتربع على كرسي جوليوس براون هناك.

علي مصطفى مشرفة

علي مصطفى مشرفة

الخميس, ديسمبر 15, 2011 | مرسلة بواسطة

يحيي رياض |

تعديل الرسالة

علي مصطفى مشرفة باشا (22 صفر 1316 هـ / 11 يوليو 1898- 15 يناير 1950 م) عالم فيزياء نظرية مصري ،ولد في دمياط، تخرج في مدرسة المعلمين العليا 1917، وحصل علي دكتوراه فلسفة العلوم Ph.D من جامعة لندن 1923 ثم كان أول مصري يحصل على درجة دكتوراة العلوم D.Sc من إنجلترا من جامعة لندن 1924، عُين أستاذ للرياضيات في مدرسة المعلمين العليا ثم للرياضة التطبيقية في كلية العلوم 1926. مُنح لقب أستاذ من جامعة القاهرة وهو دون الثلاثين من عمره. انتخب في عام 1936 عميداً لكلية العلوم، فأصبح بذلك أول عميد مصري لها. حصل على لقب البشاوية من الملك فاروق. تتلمذ على يده مجموعة من أشهر علماء مصر، ومن بينهم سميرة موسى.

حياته

ولد علي مصطفى مشرفة في الحادي عشر من يوليو عام 1898 في مدينة دمياط، وكان الابن البكر لمصطفى مشرفة أحد وجهاء تلك المدينة وأثريائها، ومن المتمكنين في علوم الدين المتأثرين بافكار جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده العقلانية في فهم الإسلام ومحاربة البدع والخرافات، وكان من المجتهدين في الدين وله أتباع ومريدون سموه صاحب المذهب الخامس.

تلقى على دروسه الأولى على يد والده ثم في مدرسة "أحمد الكتبي"، وكان دائما من الأوائل في الدراسة، ولكن طفولته خلت من كل مباهجها حيث يقول عن ذلك : (لقد كنت أفني وأنا طفل لكي أكون في المقدمة، فخلت طفولتي من كل بهيج. ولقد تعلمت في تلك السن أن اللعب مضيعة للوقت - كما كانت تقول والدته -، تعلمت الوقار والسكون في سن اللهو والمرح، حتى الجري كنت أعتبره خروجاً عن الوقار).

كان في الحادية عشرة من عمره عندما فقد والده عام 1909، بعد أن فقد ثروته في مضاربات القطن عام 1907 وخسر أرضه وماله وحتى منزله، فوجد عليّ نفسه رب عائلة معدمة مؤلفة من والدة وأخت وثلاث أشقاء، فأجبرهم هذا الوضع على الرحيل للقاهرة والسكن في إحدى الشقق المتواضعة في حي عابدين، بينما التحق علي بـمدرسة العباسية الثانوية بالإسكندرية التي أمضى فيها سنة في القسم الداخلي المجاني انتقل بعدها إلى المدرسة السعيدية في القاهرة وبالمجان أيضاً لتفوقه الدراسي، فحصل منها على القسم الأول من الشهادة الثانوية (الكفاءة) عام 1912، وعلى القسم الثاني (البكالوريا) عام 1914، وكان ترتيبه الثاني على القطر كله وله من العمر ستة عشر عاما، وهو حدث فريد في عالم التربية والتعليم في مصر يومئذ. وأهله هذا التفوق - لاسيما في المواد العلمية - للالتحاق بأي مدرسة عليا يختارها مثل الطب أو الهندسة، لكنه فضل الانتساب إلى دار المعلمين العليا، حيث تخرج منها بعد ثلاث سنوات بالمرتبة الأولى، فاختارته وزارة المعارف العمومية إلى بعثة علمية إلى بريطانيا على نفقتها.

بدأت مرحلة جديدة من مسيرته العلمية بانتسابه في خريف 1917 إلى جامعة توتنجهام الإنجليزية، التي حصل منها على شهادة البكالوريوس في الرياضيات خلال ثلاث سنوات بدلا من أربع. وأثناء اشتعال ثورة 1919 بقيادة سعد زغلول، كتب مصطفى مشرفة إلى صديقه محمود فهمي النقراشي - أحد زعماء الثورة - يخبره فيها برغبته الرجوع إلى مصر للمشاركة في الثورة، وكان جواب النقراشي له: "نحن نحتاج إليك عالما أكثر مما نحتاج إليك ثائراً، أكمل دراستك ويمكنك أن تخدم مصر في جامعات إنجلترا أكثر مما تخدمها في شوارع مصر". و قد لفتت نتيجته نظر أساتذته الذين اقترحوا على وزارة المعارف المصرية أن يتابع مشرفة دراسته للعلوم في جامعة لندن، فاستجيب لطلبهم، والتحق عام 1920 بالكلية الملكية (kings college)، وحصل منها عام 1923 على الدكتوراة في فلسفة العلوم بإشراف العالم الفيزيائي الشهير تشارلس توماس ويلسون Charles T. Wilson - نوبل للفيزياء عام 1927 - ثم حصل عام 1924 علي دكتوراه العلوم من جامعة لندن وهي أعلي درجة علمية [1]

[عدل]أهم أعماله

دكتور مشرفة في شبابه

اتجه إلى ترجمة المراجع العلمية إلى العربية بعد أن كانت الدراسة بالانجليزية فأنشأ قسماً للترجمة في الكلية. شجع البحث العلمي وتأسيس الجمعيات العلمية، وقام بتأسيس الجمعية المصرية للعلوم الرياضية والطبيعية والمجمع المصري للثقافة العلمية. اهتم أيضاً بالتراث العلمي العربي فقام مع تلميذه محمد مرسي أحمد بتحقيق ونشر كتاب الجبر والمقابلة للخوارزمي. أحب الفن وكان يهوى العزف على الكمان، وأنشأ الجمعية المصرية لهواة الموسيقى لتعريب المقطوعات العالمية.

كان مشرفة ينادي بأن تدخل مصر مجال الطاقة النووية وأن تصنع مصر قنبلة ذرية لا لكي تستخدمها ولكن لكي تحفظ توازن القوى، فهو كان من المؤمنين بفكرة امتلاك السلاح النووي حتى لا يستخدم ضد مصر لأن العدو قد يخاف أن ترد مصر بالمثل، ولم يكن يتمنى أن تُصنع القنبلة الهيدروجينية أبداً، وهو ما حدث بالفعل بعد وفاته بسنوات في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي.

وتُقدر أبحاثه المتميزة في نظريات الكم والنسبية والذرة والإشعاع بنحو 24 بحثاً، وقد بلغت مسودات أبحاثه العلمية قبل وفاته حوالي 200 مسودة. دارت أبحاث الدكتور مشرفة حول تطبيقه الشروط الكمية بصورة معدلة تسمح بإيجاد تفسير لظاهرتي شتارك وزيمان. كذلك كان الدكتور مشرفة أول من قام ببحوث علمية حول إيجاد مقياس للفراغ ؛ حيث كانت هندسة الفراغ المبنية على نظرية "أينشتين" تتعرض فقط لحركة الجسيم المتحرك في مجال الجاذبية. وقد درس مشرفة العلاقة بين المادة والإشعاع وصاغ نظرية علمية هامة في هذا المجال.

[عدل]أهم مؤلفاته

كان الدكتور مشرفة من المؤمنين بأهمية دور العلم في تقدم الأمم، وذلك بانتشاره بين جميع طوائف الشعب حتى وإن لم يتخصصوا به، لذلك كان اهتمامه منصبا على وضع كتب تلخص وتشرح مبادئ تلك العلوم المعقدة للمواطن العادي البسيط، كي يتمكن من فهمها والتحاور فيها مثل أي من المواضيع الأخرى، وكان يذكر ذلك باستمرار في مقدمات كتبه، والتي كانت تشرح الألغاز العلمية المعقدة ببساطة ووضوح حتى يفهمها جميع الناس حتى من غير المتخصصين. وكان من أهم كتبه الآتي:

الميكانيكا العلمية والنظرية 1937